Wo bleiben die Großformatsensoren?

Sensoren für Digitalkameras gibt es in den verschiedensten Größen, aber täuscht der Eindruck, dass Sensoren heutzutage generell kleiner als die Filmformate der analogen Fotografie sind?

Der Eindruck täuscht keineswegs. Sicherlich brauchte die Sensortechnik einige Zeit, größere Bildformate möglich und bezahlbar zu machen; bei den Kleinbild- wie auch den Mittelformatsystemen mussten DSLRs jahrelang mit kleineren Formaten Vorlieb nehmen, bis die Sensoren das Kleinbild beziehungsweise das 6×4,5-Format des Rollfilms abdecken konnten. Digitale Großbildkameras sucht man aber bis heute vergeblich, und bei Mittelformatkameras dominiert nicht etwa das 6×4,5-Format, obwohl es dafür geeignete Sensoren gibt, sondern das kleinere Format 43,8 mm × 32,9 mm – von 6×6, 6×7 oder gar 6×9 redet in der Digitalfotografie schon gar keiner mehr. Die Sensoren in Smartphones, mit denen mittlerweile der weitaus größte Teil aller Fotos aufgenommen wird, sind oft nur fingernagelgroß; in der analogen Ära war allein das Format von Kodaks Disc-Film (11 mm × 8 mm) ähnlich klein, und der wurde nie wirklich populär. Worauf geht dieser tendenzielle Größenunterschied zwischen den verbreitetsten analogen und digitalen Bildformaten zurück – will man’s nicht größer, oder kann man nicht?

Einer der Faktoren, die hier eine Rolle spielen, ist die für eine bestimmte Bildqualität erforderliche Bildgröße. Generell gilt, dass die Qualität der mit aktuellen Sensoren aufgenommenen Bilder höher als die Bildqualität ist, die man mit Silberhalogenidfilmen derselben Größe erzielen könnte. Ob es um die Detailauflösung, den Dynamikumfang oder die größte nutzbare Empfindlichkeit geht – bei gleicher Bildgröße sind Sensoren den gängigen Filmemulsionen in jeder Hinsicht überlegen. APS-C-Kameras beispielsweise können sich gegenüber analogen Kleinbildkameras gut behaupten, und insofern kann man sagen, dass es keinen zwingenden Grund zur Wahl eines größeren Sensorformats gibt, wenn man früher mit dem Kleinbildfilm zufrieden war. Für das kleine Mittelformat 43,8 mm × 32,9 mm gilt gegenüber dem 6×4,5-Format dasselbe. (Wobei „6×4,5“ nur eine Hausnummer ist; das tatsächliche Format misst 56 mm × 41,5 mm und die Sensoren sind mit 53,4 mm × 40 mm noch ein wenig kleiner.) Kleine Smartphone-Sensoren liefern heute eine erstaunlich hohe, auch für größere Prints geeignete Qualität, während Kodaks Disc-Film mit seiner vergleichbaren Größe unter anderem daran gescheitert war, dass seine Auflösung nur für kleine Abzüge taugte. Aber die Bildqualität ist nicht der einzige Faktor.

Mindestens ebenso wichtig sind die Produktionskosten, und hier gibt es zwischen Sensorchip und Silberhalogenidfilm große Unterschiede, die auf die Eigenheiten der jeweiligen Herstellungsprozesse zurückgehen.

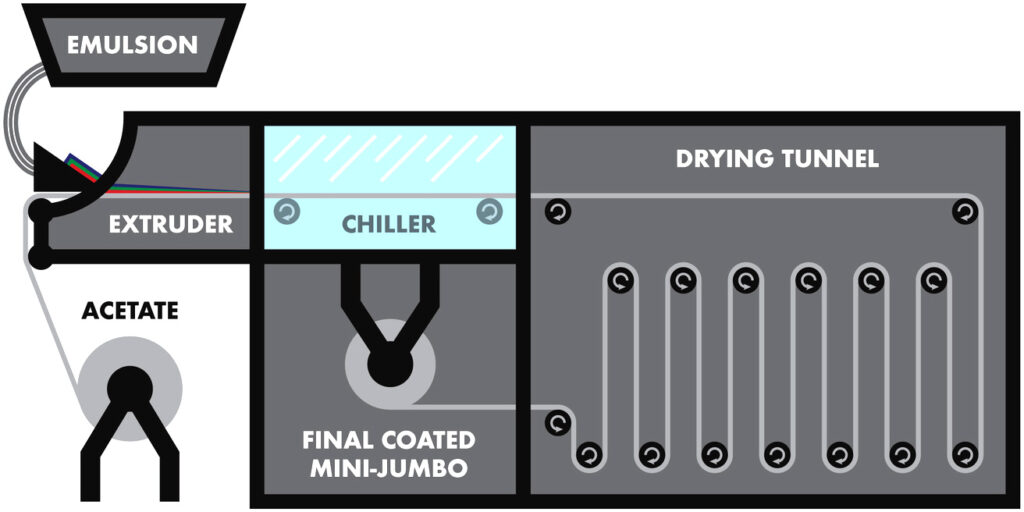

Die Filmproduktion beginnt mit der Herstellung eines transparenten Schichtträgers aus Cellulose-Triacetat, das Anfang des 20. Jahrhunderts das leicht brennbare Zelluloid abgelöst hat. Diese Basis wird dann mit den lichtempfindlichen Emulsionen beschichtet – mindestens drei für einen Farbfilm, meist jedoch noch mehr. Das Filmmaterial, das aus dem Beschichter kommt, ist kein schmaler Kleinbild- oder Rollfilm, sondern man muss es sich eher wie eine Tapetenbahn vorstellen. Die unendlichen Filmbahnen werden dann in Streifen der gewünschten Breite geschnitten, bei Bedarf perforiert und schließlich in den üblichen Längen auf Spulen gewickelt und lichtdicht verpackt. Auch Planfilm in diversen Formaten praktisch beliebiger Größe kann man aus den beschichteten Bahnen stanzen.

Die Filmproduktion lässt sich nicht so einfach herauf- oder herunterfahren; wenn die Maschinen einmal gestoppt sind, ist es aufwendig, sie wieder in Betrieb zu setzen. Wenn mehr Film produziert wird, als zeitnah abzusetzen ist, kann man ihn einlagern, aber seine Haltbarkeit ist begrenzt. Früher hatten die Markenhersteller daher Überschüsse an Discounter verkauft, die die Filme zu reduzierten Preisen unter ihren eigenen Namen in den Handel brachten. Das funktionierte lange recht gut, bis der Siegeszug der Digitalfotografie die Nachfrage nach Filmmaterial stetig zurückgehen ließ. Im Ergebnis mussten Produktionsstraßen abgeschaltet und schließlich ganze Fabriken geschlossen werden.

monokristallinem Silizium

für die Chipherstellung.

(Bild: Stahlkocher)

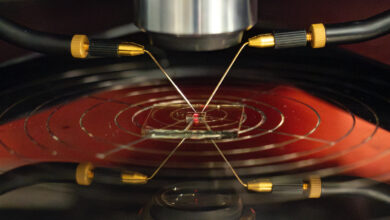

Das Grundmaterial für Bildsensoren ist Silizium. Aus dem geschmolzenen Halbmetall wird ein sogenannter Einkristall gezüchtet, in dem die Atome eine einheitliche, durchgehende Kristallstruktur bilden. Ein solcher Rohling (Ingot) sieht aus wie eine silbrige Wurst mit einem Durchmesser zwischen meist 150 und 300 mm und spitzen, für die Chipherstellung unbrauchbaren Enden. Wie eine Wurst wird der Ingot dann auch in dünne Scheiben geschnitten, die Wafer (englisch für Oblate).

In die Oberfläche der Wafer werden mit lithographischen Verfahren die gewünschten elektronischen Bauelemente und deren Verschaltung geätzt, wobei auf einem Wafer meist zahlreiche – um die 100 – Chips auf einmal entstehen. Am Ende zerteilt man die Wafer in die einzelnen Chips, die dann auf ihre korrekte Funktion getestet werden.

Das ist nun der kritische Punkt: In einem Wafer können Fehlstellen auftreten, sei es in der Kristallstruktur selbst oder als Ergebnis der Bearbeitung, und wenn es innerhalb der Fläche eines Chips einen Fehler an einer kritischen Stelle gibt, kommt es zu Fehlfunktionen und der Chip muss aussortiert werden. Bei Bildsensoren kann man einige wenige schadhafte Pixel notfalls noch tolerieren, weil sie sich später aus dem Bild herausrechnen lassen – der Helligkeitswert eines fehlenden Pixels wird dann aus Nachbarpixeln interpoliert –, aber eine größere Zahl „toter“ Pixel macht einen Sensor unbrauchbar.

Die Größe des Chips spielt hier eine entscheidende Rolle. Wenn viele kleine Chips auf einen Wafer passen, werden vielleicht einige von ihnen fehlerhaft sein und müssen aussortiert werden, aber die meisten sind einwandfrei. Wenn im anderen Extremfall nur ein einziger großer Chip auf dem Wafer Platz findet, ist es recht wahrscheinlich, dass es auf dieser Fläche irgendwo Fehlstellen gibt, und der Ausschuss der Chip-Produktion ist entsprechend hoch. Generell gilt daher, dass die Ausschussquote mit der Größe der Chips wächst.

Beim Filmmaterial hängen die Kosten, grob gerechnet, proportional von der Fläche ab: Eine doppelt so große Fläche kostet doppelt so viel. Fertig konfektioniert sind große Planfilmformate pro Quadratzentimeter sogar kostengünstiger als Kleinbildfilm. Für die Produktion einer bestimmten Zahl doppelt so großer Sensorchips werden aber nicht nur doppelt so viele Wafer benötigt, sondern vielfach mehr, da der Ausschuss bei den größeren Sensoren höher ist. Die Kosten steigen überproportional zur Sensorfläche.

Fassen wir zusammen: Größere Sensoren lassen die Kosten deutlich ansteigen, weit stärker als bei größeren Filmformaten, und da die gewünschte Bildqualität schon mit einem kleineren Bildformat erreicht wird, als man es vom Silberhalogenidfilm gewohnt ist, spricht in der Digitalfotografie alles für die Wahl eines etwas kleineren Formats.

Wirklich alles? Hängt nicht auch die Schärfentiefe vom Bildformat ab, weshalb man es mit kleinen Sensoren kaum schafft, ein Vordergrundmotiv vor einem unscharfen Hintergrund freizustellen? Wäre das nicht auch in der Digitalfotografie ein Argument für größere Formate, ganz unabhängig von der Bildqualität und den Kosten?

Ja und nein … Zunächst einmal: Die Sensorgröße als solche hat keinen Einfluss auf die Schärfentiefe und das Freistellvermögen. Ein größerer Sensor bildet lediglich einen größeren Bildwinkel ab. Aber: Für den gleichen Bildwinkel, wie ihn ein kleinerer Sensor erfasst, ist eine längere Brennweite nötig. Bei gleicher Lichtstärke bedeutet eine längere Brennweite auch eine größere Öffnung, denn deren Durchmesser ist ja die Brennweite, geteilt durch die Blendenzahl. Diese größere Öffnung bei gleichem Bildwinkel und gleicher Lichtstärke ist es, die eine geringe Schärfentiefe möglich macht und damit eine scharfe Abbildung des Vordergrunds, während der Hintergrund in Unschärfe verschwimmt. Das größere Sensorformat hat damit nicht direkt etwas zu tun, indirekt aber schon – eine Kamera mit kleinerem Sensor bräuchte für dasselbe Ergebnis eine höhere Lichtstärke, und so lichtstarke Objektive sind teilweise nicht verfügbar oder zumindest unbezahlbar.

Also gibt es doch ein Argument für größere Sensoren? Einerseits schon, aber andererseits ist das Freistellungsvermögen eine Eigenschaft, die sich nicht beliebig weit sinnvoll steigern lässt. An irgendeinem Punkt bringt eine noch größere Öffnung, wie sie ein noch größerer Sensor möglich macht, keinen echten Vorteil mehr, weil auch im Vordergrund nur noch eine hauchdünne Ebene akzeptabel scharf ist. Dann muss man letztendlich doch wieder etwas abblenden und kann die große Öffnung gar nicht nutzen. Deshalb findet man in Mittelformatsystemen selten so lichtstarke Objektive wie in Kleinbild- oder APS-C-Systemen – das Freistellungsvermögen ist auch so schon gut genug. Eine größere Öffnung erhöht schließlich auch die äußeren Abmessungen und das Gewicht, und sie macht es schwerer, die nie ganz vermeidbaren Abbildungsfehler zu korrigieren. Lichtstärke ist kein Selbstzweck.

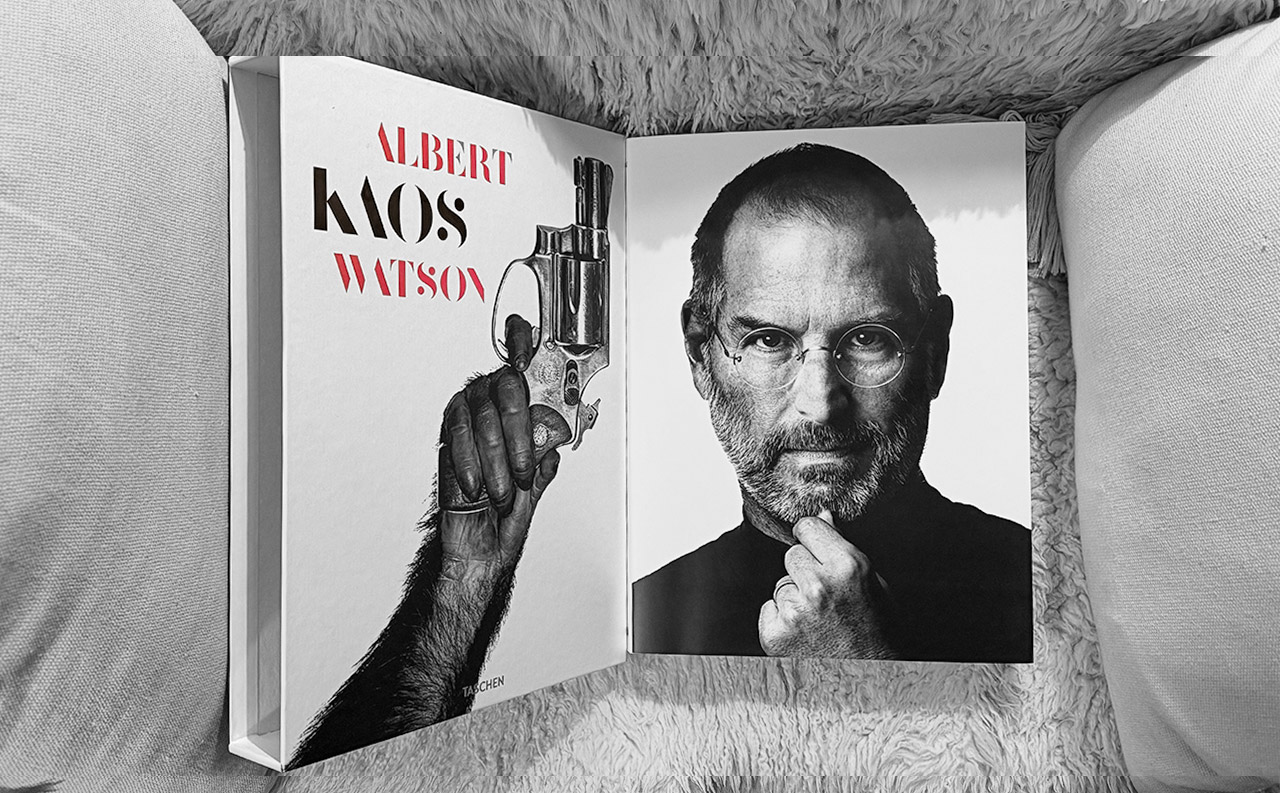

Aber obwohl wir eigentlich kein digitales Großformat brauchen, gibt es auch extrem große Sensoren, bloß nicht in Kameras für die bildmäßige Fotografie. Canon hat schon vor 15 Jahren einen CMOS-Sensor entwickelt, der 202 mm × 205 mm misst und aus einem 300-mm-Wafer hergestellt wird, auf den er bei einer Diagonale von 288 mm gerade eben passt. Das ist nicht mehr weit vom Planfilmformat 8×10, also rund 200 mm × 250 mm entfernt. Als mögliche Anwendung hat Canon unter anderem die Astrofotografie angeführt. Ein Verkaufspreis dieses Sensors wurde nie offiziell genannt, aber man kann davon ausgehen, dass eine Großbildkamera mit einem solchen Sensor nicht sinnvoll vermarktbar wäre – und gegenüber Mittelformatkameras eben auch keinen so großen Nutzen böte, dass man das bedauern müsste.

Im DOCMAshop finden Sie alle Infos zum aktuellen Heft:

Das ausführliche Inhaltsverzeichnis sowie einige Seiten als Kostprobe.

Das DOCMA-Magazin können Sie als Print-Ausgabe und als E-Paper kaufen oder abonnieren. Alternativ bieten wir die Inhalte der jeweils aktuellsten DOCMA-Ausgabe auch im Abo in Form der DOCMA2go als wöchentliche E-Mails an (verteilt über 13 Wochen).

Zu den Print-Abos | Zu den Digital-Abos