Kommen Sie den Pixeln nicht zu nahe!

Christoph Künnes Blog-Artikel zur „50-Megapixel-Vollformat-Lüge“ ist jetzt fast zwei Monate alt, erregt aber immer noch die Gemüter. Das überrascht nicht, waren Diskussionen über den Sinn und Unsinn hoher Auflösungen doch schon immer ein Dauerbrenner in den einschlägigen Foren. Und da bekanntlich schon alles gesagt ist, nur noch nicht von jedem, komme auch ich noch einmal auf das Thema zurück.

Eine beliebte Analogie beruht auf der Erkenntnis, dass eine Kette nur so stark ist wie ihr schwächstes Glied. Sehr oft sind diese Analogieschlüsse allerdings falsch – oder jedenfalls nicht ganz richtig. In einem komplexen technischen System wie dem einer Kamera wirken dessen Komponenten auf eine weit kompliziertere Weise zusammen, als das Kettenglied-Gleichnis vermuten ließe. Auch wenn das Objektiv schwächer auflöst als der Sensor (und es wäre gar nicht so einfach, ein Kriterium zu finden, nach dem man deren Auflösungsvermögen überhaupt vergleichen kann), wird ein noch höher auflösender Sensor immer noch zu einem besseren Bild führen – es ist nur von zweifelhaftem Nutzen, viel Geld in einen besseren Sensor zu investieren, wenn ein für dasselbe Geld gekauftes besseres Objektiv mehr Nutzen brächte. Hier passt die Flaschenhals-Analogie besser: Ein System sollte immer an seinem metaphorischen „Flaschenhals“ optimiert werden – nicht weil dieser den Durchfluss begrenzt, sondern weil der Einsatz hier am meisten bringt.

Wenn man stur an der immer weiteren Verbesserung ein und derselben Komponente arbeitet, zeigt sich ein „law of diminishing returns“ (noch eine Analogie, diese stammt aus den Wirtschaftswissenschaften): Der zunächst große Nutzen inkrementeller Verbesserungen wird zunehmend geringer; man muss einen immer größeren Aufwand treiben, damit sich überhaupt ein vorzeigbarer Erfolg ergibt, und am Ende kann sich das Ergebnis sogar verschlechtern. Bei der Entwicklung der Sensorauflösungen ist das offensichtlich: Die Steigerungen von 1, 2, 3, 4 und 5 bis zu 6 Megapixeln begründeten noch neue Qualitätsklassen, während eine Kamera mit 36 Megapixeln nicht unbedingt neue Anwendungsgebiete erschließt, die einem mit einer 24-Megapixel-Kamera verschlossen blieben.

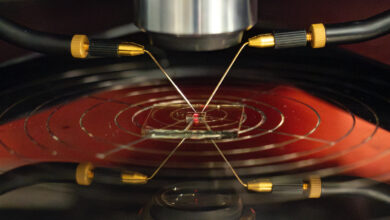

Auf der anderen Seite sieht sich der frischgebackene Besitzer einer hochauflösenden Kamera von verschiedenen Arten der Unschärfe verfolgt – nicht nur von den Auswirkungen von Abbildungsfehlern der Objektive, sondern auch von der Verwacklungsunschärfe oder der Beugung. Vor ein paar Jahren hatten Warnungen vor den Auswirkungen der Beugungsunschärfe auf Sensoren mit besonders vielen und daher kleinen Pixeln zu einer regelrechten Hysterie geführt, so dass es viele kaum noch wagten, im Interesse einer großen Schärfentiefe auch mal etwas stärker abzublenden. Das Phänomen der Beugungsunschärfe ist ja durchaus real und man kann leicht zeigen, dass die Bildschärfe bei Blende 22 (bei Kompaktkameras mit kleinem Sensor schon bei Blende 8) erkennbar leidet. Aber was nützt es einem, mit einer größeren Blende die Schärfe in einer hauchdünnen Schärfenebene zu optimieren, wenn man große Teile seines Motivs aufgrund der fehlenden Schärfentiefe gar nicht mehr erkennt? Wenn die Schärfentiefe zum Abblenden zwingt, muss man eben einen leichten Schärfeverlust durch die Beugung hinnehmen. Es ist auch nicht so, als ob niedriger auflösende Sensoren dagegen gefeit wären – Beugungsunschärfe sieht man immer, auch bei reduzierter Pixelzahl. Die feinere Abtastung durch einen hochauflösenden Sensor bildet die Unschärfe dagegen präziser ab, was immerhin die Chance verbessert, sie mit Verfahren wie einer Dekonvolution zu reduzieren – Fuji hat ein solches Verfahren bereits in seine Kameras integriert, um die Auswirkung der unvermeidlichen Beugung zu reduzieren.

Das eigentliche Problem mit hochauflösenden Sensoren ist nicht technischer Art; es ist vielmehr psychologischer Natur. Eine größere Zahl von Sensorpixeln vergrößert naturgemäß alle Fehler der übrigen Kamerakomponenten, insbesondere des Objektivs. Aber das gilt nur, wenn Sie Ihre Bilder unabhängig von ihrer Auflösung in der 100-Prozent-Ansicht unter die Lupe nehmen, so dass jedes Bildschirmpixel einem Bildpixel entspricht. Das freilich ist eine Anleitung zum Unglücklichsein, denn so betrachtet muss das Bild zwangsläufig schlecht aussehen, gerade weil der Sensor alles – und damit auch alle verbliebenen Mängel – deutlicher zeigt. Wenn Sie wirklich würdigen wollen, was Ihre neue Kamera bringt, müssen Sie das tun, was Sie in der analogen Ära auch getan hätten, nämlich Bilder in einer Standardgröße miteinander vergleichen – beispielsweise als Prints im Format A3 oder A2. Die Frage ist also: Sind Sie so weit seelisch gefestigt, dass Sie sich nicht unbedingt jedes Ihrer teuer erkauften Pixel von nahebei betrachten müssen? Nur dann nämlich werden Sie an Ihrer Neuerwerbung Freude haben.

Wenn Sie aber bei einer niedrigeren Sensorauflösung als 36 oder 50 Megapixel bleiben, entgeht Ihnen auch nicht viel. Die meisten klassischen Meisterwerke der Fotografie sind mit weniger leistungsfähigen Kameras entstanden, als sie uns heute zur Verfügung stehen. Und das gilt nicht nur für die Auflösung. Jahrelang haben sich Digitalfotografen Kameras mit einem großen Dynamikumfang gewünscht und dabei gar nicht bemerkt, dass die Sensortechnik auch hierin längst den Film überrundet hat. Man muss sich nur vergegenwärtigen, dass Sensoren, anders als der Negativfilm, keine Überbelichtung verzeihen, dafür aber enorme Reserven bei einer Unterbelichtung bieten und so insgesamt den Dynamikumfang des Films in den Schatten stellen. Wir sollten uns nicht so viele Gedanken über technische Beschränkungen machen, denn was immer uns zurückhält – die Technik ist es schon lange nicht mehr.

Lieber Michael Hussmann,

Ich habe den Pixelartikel als technikaffiner Fotograf interessiert gelesen. Bin über Vollformat und APS-C zu mft gelangt. Im Moment fotografiere ich mit einer Panasonic FZ1000, Bridgekamera. Nach meiner Erfahrung ist jede Kamera in irgend einer Weise ein Kompromiss. Als 73 jähriger Rentner drucke ich meist in A3/A4 aus. Ich finde im Fotoclub oder bei Ausstellungen sehr selten Aufnahmen die aus technischen Gründen besser sind, als die aus meiner Kamera. Selbstverständlich ist es schön, mehr Reserven für Ausschnittvergrösserungen, oder weniger Rauschen in der Dämmerung zu haben. Aber die beste Kamera ist immer die, die man dabei hat, für den vorgesehenen Zweck. Ich bin froh, dass ich mich auch dank DOCMA und seinem Team, etwas vom Pixelzähler wegentwickeln konnte. Arbeite aber mit LR5 und PS CC die Fotos nach. Herzlichen Dank für die tolle Arbeit des DOCMA Teams.

Neugierig hab ich natürlich den zitierten Artikel und die Kommentare gelesen. Ja, der Artikel erregt die Gemüter, aber nicht in einer positiven, konstruktiven Diskussion sondern leider eher, weil viele Kommentatoren dem Autor widersprechen (müssen).

Tut mir leid, ich liebe Eure Zeitschrift und die Online-Inhalte, aber nehmt doch bitte nicht den rein theoretisch hergeleiteten Standpunkt gegen mehr Pixel populistisch ein. Ja, wird gelesen, ist aber praxisfern finde ich.

Natürlich ist der reine Pixelwahn Käse, aber wenn technisch möglich und sinnvoll nehm ich sehr gerne mehr. Alleine die ersten Tests der 5Ds in gedruckter Form sind echt knackig.