Schwellenangst: Warum werden nicht mehr Systemkameras verkauft?

Die Umsätze der Kamerahersteller entwickeln sich den Umständen entsprechend gut, aber die Zahl verkaufter Systemkameras (mit und ohne Spiegel) bleibt auf einem niedrigen Niveau. Was hält die meisten Menschen davon ab, statt mit dem Smartphone mit einer „richtigen“ Kamera zu fotografieren? Liegt es an fehlenden Einsteigermodellen im Niedrigpreissegment?

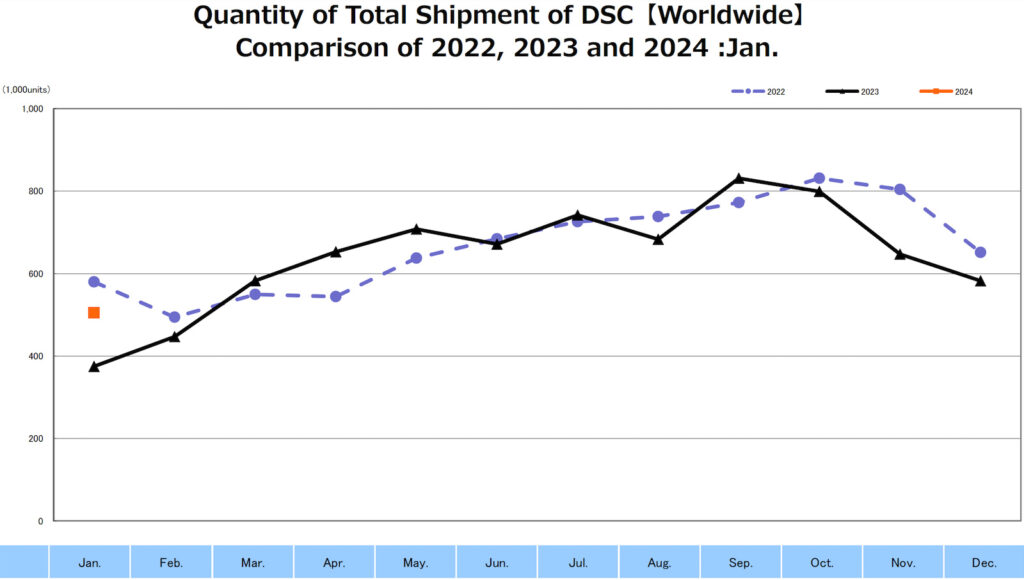

Die ersten CIPA-Zahlen dieses Jahres bringen keine Überraschungen. Neben rund 112.000 Kompaktkameras wurden im Januar 393.000 Systemkameras in alle Welt verkauft, darunter 66.000 DSLRs und 327.000 spiegellose Systemkameras. Nur jede sechste Systemkamera hat also noch einen Spiegel. Dabei unterscheiden sich die Preise erheblich: Für spiegellose Systemkameras wurde im Durchschnitt rund dreimal so viel wie für DSLRs gezahlt. Spiegelreflexkameras verkaufen sich überwiegend im Billigsegment; selbst Kompaktkameras werden im Mittel teurer verkauft als DSLRs.

Als typische aktuelle Spiegelreflexkamera kann insofern die Canon EOS 4000D gelten, die zu Straßenpreisen zwischen 300 und 350 Euro angeboten wird; für rund 430 Euro gibt es sie im Kit mit einem Standardzoom. Im deutlich populäreren spiegellosen Segment findet man solche günstigen Einstiegsangebote dagegen kaum noch. Spiegellose Systemkameras sind immer teurer geworden; die Preise einzelner Modelle steigen zwar nur im Rahmen der allgemeinen Inflationsrate, aber mit der Einführung neuer, gut ausgestatteter und daher teurer Kameras beim gleichzeitigen Wegfall der Niedrigpreismodelle steigt der Durchschnittspreis. Da drängt sich ein Verdacht auf: Kann es sein, dass die Industrie auf diese Weise selbst verhindert, dass sich mehr Fotointeressierte für ein Kamerasystem entscheiden, statt mit dem Smartphone zu fotografieren?

Ich hatte an dieser Stelle schon einmal darauf hingewiesen, dass hohe Kamerapreise für die Kamerahersteller kein Problem, sondern vielmehr die Lösung sind: Sie erlauben es ihnen, in einem nach Stückzahlen schrumpfenden Kameramarkt weiter profitabel zu bleiben. Die Alternative wäre, diesen Markt aufzugeben, und da eine teure Kamera allemal besser als gar keine Kamera ist, haben die Fotografen letztlich keine Wahl, als das hohe Preisniveau zu akzeptieren.

Und trotzdem: Ist es gerecht, wenn weniger vermögende Fotointeressierte dadurch ausgeschlossen werden? Aber sie werden ja nicht ausgeschlossen. Nirgendwo steht geschrieben, dass die Fotografie ein billiges Hobby ist, doch das sollte niemanden davon abhalten. Zum Kauf einer spiegellosen Systemkamera und einiger Objektive entscheiden sich die meisten zwar nicht so leichthin, denn die Mittel sind begrenzt und andere Dinge wahrscheinlich wichtiger. Aber in einer solchen Situation muss man eben das tun, was wir Boomer früher auch immer getan haben: Wir haben regelmäßig Geld zurückgelegt, bis wir uns den Kaufpreis der Wunschkamera zusammengespart hatten. Und wenn bis dahin schon deren Nachfolgemodell am Start war? Um so besser, denn dann bekamen wir für unser Geld eine neuere und zumindest in Details verbesserte Kamera.

Tatsächlich ist es nicht die gestiegene Preisschwelle, die den Einstieg in die Kamerasysteme hemmt. Der engagierte Fotograf fällt leicht der Illusion anheim, ein Smartphone-Knipser müsse nur einmal eine Kamera in Händen gehalten zu haben, um sich zur „richtigen“, ernsthaften Fotografie mit Systemkameras und Wechselobjektiven zu bekehren. Ist die damit erzielbare Bildqualität nicht so viel besser, dass sich der Vorteil der Kamerasysteme sofort erschließt? Doch das ist ein Irrtum.

In den 1990er Jahren fotografierten die meisten Amateure mit Kleinbild- oder APS-Kompaktkameras und ließen ihre Bilder im Format 9 mal 13 vergrößern; das Postkartenformat (10 mal 15) galt schon als extravagant. Moderne Smartphones liefern heute eine bessere Bildqualität als diese, selbst wenn man größere Bildformate anstrebt, und machen auch noch bei schlechten Lichtverhältnissen ordentliche Fotos, während die Filmemulsionen längst ausgestiegen wären. Generell ist auch die Ausschussquote gesunken; Fehlbelichtungen und unscharfe Fotos gibt es in der Smartphone-Fotografie kaum noch. Was sollte einem da als Gelegenheitsfotograf noch fehlen? Die Möglichkeit, Aufnahmen sofort mit Freunden, Bekannten oder gleich der ganzen Welt zu teilen, ist dabei noch gar nicht mit eingerechnet.

Aber geht mit einer Systemkamera, mit einem größeren Sensor und Wechselobjektiven nicht noch viel mehr? Jein … Wer sich zum ersten Mal damit versucht, wird von den Ergebnissen nicht unbedingt begeistert sein, sondern eher enttäuscht. Vergleicht man typische Smartphone-Bilder mit out of camera-Versionen der Aufnahmen mit einer Systemkamera, sehen die Handyfotos durchweg besser, jedenfalls gefälliger aus. Die Farben sind kräftiger, freundlicher und entsprechen mehr den Farben, an die man sich erinnert. Die Tonwerte sind kontrastreicher und dank einer Verstärkung lokaler Kontraste (Klarheit) erscheinen die Motive plastischer modelliert. Selbst im hohen ISO-Bereich schneiden die Smartphones oft besser ab, was man ihren kleinen Sensoren früher gar nicht zugetraut hätte, aber durch die KI-gestützte Verrechnung mehrerer Belichtungen können die Smartphones zaubern.

Klar, diese Tricks haben ihre Grenzen. Wer hofft, aus den Handyfotos noch mehr herausholen zu können, wenn die Aufnahmen in Adobes DNG- oder Apples ProRAW-Format gespeichert werden, wird seinerseits enttäuscht: Diese mehr oder minder rohen Daten erlauben längst keine so weitgehenden Bearbeitungen wie die Raw-Dateien der Systemkameras. Da ist eben vieles von der KI auf Kante genäht, und wer zu sehr daran zieht und zerrt, zerreißt das fragile Gewebe.

Und die engagierten Fotografen haben ja auch recht: Die Bilder ihrer Kameras geben mehr her, und sie bieten auch ganz andere Möglichkeiten, die Aufnahmen so zu steuern, dass ihre Belichtung ein optimales Ausgangsmaterial für die anschließende Entwicklung der Bilder aus den Rohdaten liefert. Das erfordert allerdings Mühe. Man muss sich mit der Materie beschäftigen, theoretisch wie praktisch, und das ist nicht jedermanns Sache. Wer einfach nur Resultate will, wird sich nicht darauf einlassen. Andererseits geht es den engagierten Fotografen ja gerade darum, zu erleben, was für einen Unterschied die eigene Kreativität und die eigenen Fertigkeiten machen, sich also an der Selbstwirksamkeit zu erfreuen.

Das größte Hindernis vor dem Einstieg in ein Kamerasystem ist also, dass dieses zwar die Bedürfnisse einer Minderheit engagierter Fotografen erfüllt, aber an den Interessen der meisten Menschen vorbei geht. Wer schnelle Resultate erwartet, ist mit dem ohnehin vorhandenen Smartphone (ohne das man in unserer Welt ja längst nicht mehr zurecht kommt) tatsächlich besser bedient.

Auch in die aktuellen Systemkameras hat die KI zwar bereits Einzug gehalten; teilweise schon seit langer Zeit, wie ich in DOCMA 109 ab Seite 58 („Künstliche Intelligenz in der Kamera: Vom Messen bis zum Auslösen“) erkläre. Hinter den vielfältigen Assistenzfunktionen, die dem Smartphone-Fotografen zu guten Resultaten verhelfen, bleiben sie aber noch ein ganzes Stück zurück. Gut möglich, dass Systemkameras der Zukunft zumindest die Option bieten werden, sich von der KI noch weitgehender unter die Arme greifen zu lassen. Aber auch dann werden sie für viele Fotointeressierte Overkill sein: Eines der Probleme der Kameraindustrie ist ja, dass ihre Produkte schon seit Jahren viel zu gut sind. Das größte Potential für Verbesserungen der Bildresultate bietet die Kompetenz des Fotografen, ob man diese nun mühsam selbst erwirbt oder einer von anderen trainierten KI die Kontrolle über die Einstellräder und Knöpfe überlässt. Und wenn man die Technik beherrscht, sei es der Fotograf selbst oder dessen künstlich intelligenter Assistent, genügt als Werkzeug oft schon der kleine Sensor im Kameramodul des Smartphone.

Im DOCMAshop finden Sie alle Infos zum aktuellen Heft: Das ausführliche Inhaltsverzeichnis sowie einige Seiten als Kostprobe.

Die Sensorgröße ist immer noch das Maaß der Dinge. Ist die Sensorfläche sehr klein, dann muss die Software die Pixel interpolieren. Sobald Pixel dazu berechnet werden, die eigentlich nicht vorhanden sind, wird das Bild matschig. Das Bild hat dann keine Tiefe mehr, sondern besteht eigentlich nur noch aus Pixelmatsch. Ich möchte von ISO-Werten die zum einen das Bild extrem Rauschen lassen (bis zu ISO409600, ja richtig gelesen…) und die Software die dies wieder weich bügelt erst gar nicht anfangen. Natürlich könnte man jetzt mit der Pixeldichte kommen und behaupten, dass die Qualität mit der Auflösung ja steige. Das ist zwar zum Teil richtig, aber die PR-Maschinerie aller Smartphone Hersteller kennt scheinbar keine Grenzen der Übertreibungen. Aussagen wie „Das Fotowunder“ in Verbindung mit einem 1/1,7 Zoll großen Sensor zeigt, wo die Reise hingehen soll. Im Moment sind zwei Smartphone-Hersteller am Markt, mit je einer 108 MP Kamera auf einem 1/1.33´ Sensor! Das Wort „epische“ in Verbindung mit Testbildern die ich gesehen habe, überzeugen mich in keiner Weise. Ich habe nichts anderes erwartet.

Natürlich ist jeder Kamera besser als keine dabei zu haben. Aber bewusst nur mit der Handy knipse unterwegs zu sein, ist nicht mein Anspruch. Das kann jeder selbst entscheiden. Aber wenn man an einem Monitor dann die Vergleich nebeneinander stellt, kann man den Unterschied nicht nur erahnen, sondern sehr gut erkennen.

Gruß

Mario.

Vielen Dank für diesen Beitrag!

Ich selbst habe hier in Bad Segeberg am 2. März innerhalb eines Workshops mit jungen Menschen die Frage zu beantworten versucht, ob das bewusste Fotografieren und insbesondere das Arbeiten mit dem RAW Format eine Option für deren schöpferische Zukunft sein kann.

Fazit: Es ist allen Teilnehmenden ein Licht aufgegangen.

Das wir dazu Systemkameras nutzten, ist zunächst per se klar. Aber die Eingangsausgaben für die Kamera sind vielen dann doch zu hoch. Für diese Klientel, die mehr selbst schaffen möchte, aber mangels Geld nicht kann, wäre das RAW Format für das Smartphone dann eine Einstiegsoption.

ich finde es sehr interessant, dass hier davon ausgegangen wird, der geneigte Neueinsteiger müsse sich zu dem Zweck auch gleich eine komplett neue DSLR zulegen, was mangels Geld scheitern könnte. Dabei sind auf dem Gebrauchtmarkt so viele gute, alte Digitale für recht kleines Geld zu haben.

Meine Teenie-Tochter hat inzwischen auch ihren Spass an den eigenen Bildern und latentes Interesse, diese statt mit einem Smartphone mit einer „richtigen“ Kamera zu machen. Wahrscheinlich werde ich sie demnächst mit meiner alten D200 und einigen alten Linsen beerben. Zum üben / ausprobieren sollte das erstmal ausreichen

Viele Jugendliche wissen gar nicht, was gute Fotografie ist. Die Magie der 80er Jahre ist nicht mehr da. Wir haben in den Büchern gestaunt, was für Fotos gemacht wurden. Die neuesten Modelle machten uns technisch neugierig.

Heute ist vielen nicht mehr bewusst, dass Festbrennweiten nicht nur besser, sondern auch günstiger sind. Der Markt will immer Schrott Zoom mit überteuerten Kameras verkaufen. Ich habe damals immer nur das Gehäuse gekauft und dann eine kleine Sammlung von Festbrennweiten aufgebaut.

Was vielen nicht bewusst ist: Spiegelreflexkameras werden heute hinterhergeworfen. Die billigen Festbrennweiten hinterher. Mit dieser Kamera kann man sehr, sehr gute Fotos machen. Die Haptik macht Spaß. Der Sucher macht Spaß. Die Konzentration auf eine Brennweite macht Spaß.

Die Freude teilt sich mit dem gemeinsamen Lernen wie Bildgestaltung oder Umgang mit Licht. Blitz und Dauerlicht sind heute sehr günstig.

Freude teilt man, wenn man allein oder gemeinsam die Bilder bearbeitet.

Die Freude an den großen Abzügen. Ich habe quadratische Fotos von 30 cm oder 20:30 cm und größer verteilt. Meine Portraits mit Softbox erfreuen auch heute noch viele Betrachter und werden nie mit einem Weitwinkel-Handyfoto mithalten können.

Welche Sensorgröße: mft ist gut für Teleaufnahmen. Für Weitwinkel und normale Brennweiten empfehle ich aps-c oder Vollformat. Bilder mit leichtem Bokeh lassen sich mit einem größeren Sensor einfacher realisieren.