Es ist das Jahr der Malergiganten-Todestage: Erst 500 Jahre Leonardo (am 2. Mai), dann am 4. Oktober 350 Jahre Rembrandt van Rijn. Passender Anlass für den Taschen Verlag, um gleich drei große Bände zum Werk dieses Künstlers herauszubringen: Einer mit dem graphischen, ein weiterer mit dem malerischen Werk, sowie ein dritter Band, der ausschließlich seinen Selbstporträts, sozusagen „Rembrandts Selfies“, gewidmet ist. Doc Baumann hat ihn für Sie angeschaut.

Lassen Sie mich damit beginnen, wie ich Rembrandt als großen Künstler entdeckt habe. Ich muss damals so etwa 12 oder 13 gewesen sein und verbrachte nach der Schule viele Nachmittage im Kasseler Museum. Mal schaute ich mir die Steinzeit-Werkzeuge an, dann saß ich vor der Marmorstatue des Apolls und zeichnete sie in mein Skizzenbuch, an anderen Tagen wanderte ich durch die Gemäldeabteilung und bewunderte ehrfürchtig die gewaltigen Ölschinken mit Szenen, die ich kaum verstand.

Obwohl das nun ein halbes Jahrhundert her ist, erinnere ich mich sehr gut daran, wie ich eines Tages in der Abteilung der alten Holländer die Perlenkette auf dem Porträt einer Dame studierte – die Lichtreflexe, die Anmutung von Glanz und Mattheit. Von wem dieses Gemälde stammte, weiß ich nicht mehr.

Wenig später stieß ich auf ein weiteres großformatiges Porträt mit einer jungen Frau und wiederum einer Perlenkette, und abermals schaute ich mir genau an, wie der Maler diese mit Ölfarbe auf der Holzplatte dargestellt hatte. Ich war fasziniert! Zwischen den beiden Gemälden lagen Welten. Was mir beim ersten Bild noch großartig vorgekommen war, verblasste nun völlig gegenüber diesen Perlen – nein, natürlich nicht den Perlen, sondern ihrer virtuosen Wiedergabe. Sie leuchteten aus sich heraus – und sie reflektierten nicht das Licht der vorhangverhangenen Museumsfenster, sondern jenes, das vor ein paar hundert Jahren in ein Atelier in Amsterdam gefallen war. Ich schaute auf das Schildchen: „Rembrandt: Saskia van Uylenburgh im Profil, in reichem Kostüm, 1633/34–1642“. Natürlich hatte ich im Kunstunterricht schon von ihm gehört, Rembrandt „kennt“ man ja irgendwie, auch ohne groß etwas über ihn zu wissen.

Aber nun hatte ich ihn wirklich für mich entdeckt und ich hatte verstanden, warum er ein größerer und besserer Maler gewesen war als der jenes ersten Porträts. Ich eilte zum erste Gemälde zurück, in dem mir nun alles stumpf und platt vorkam, dann wieder zu Saskia. Danach verglich ich andere Bildbereiche: die Darstellung von Haut, von Haaren, Samt, Goldschmuck, einer Feder, der Augen. Ich habe vieles über Malerei gelernt an diesem Sommernachmittag.

Rembrandts Selfies

Daran erinnerte ich mich, als ich mir nun den Bildband „Rembrandt – Die Selbstporträts“ anschaute. Er enthält in chronologischer Reihenfolge alle bekannten über 80 Bildnisse – Gemälde, Radierungen und Zeichnungen. Wenn sich jemand so oft selbst darstellt, liegt die Vermutung nahe, er sei ein recht eitler Typ gewesen, der – lebte er heute – gewiss ständig sein Handy herausholen würde, um Selfies seines Gesichtes aufzunehmen.

Das Vorwort belehrt uns allerdings eines Besseren: Rembrandts Selbstporträts entstanden kaum aus diesen Beweggründen, nicht einmal deswegen, weil er an sich selbst als Modell im Spiegel am einfachsten malerische Techniken der Darstellung von Licht und Schatten, von Oberflächen und Materialien verfeinern konnte. Da er als Maler bereits recht bekannt war, gab es einen Markt für solche Bilder, eine Nachfrage von Käufern und Bewunderern, die diese Gemälde besitzen wollten.

Jedes Selbstporträt wird auf einer Doppelseite vorgestellt – links das ganze Bild, ergänzt um Titel, Entstehungsjahr, Technik, Größe und Aufbewahrungsort – rechts groß und seitenfüllend der Ausschnitt des Gesichts. Vor allem an diesen Vergrößerungen kann man vieles über seine Arbeitstechniken lernen; das Studium der Art und Weise, wie er seine Pinselstriche auf den Gemälden setzte, eignet sich durchaus, um für die eigene Praxis zu lernen – selbst dann, wenn man diese Verfahren am Monitor anwendet, mit ArtRage, Painter, Photoshop oder anderer Software.

Zwei kritische Anmerkungen seien abschließend erlaubt: Die seitenfüllenden (26 × 34 cm) Wiedergaben der Kopfausschnitte sind zwar durchaus interessant, aber uneinheitlich. So wird dieser Bereich aus einer 5 × 5 cm großer Radierung auf dasselbe Format gebracht wie der aus einem zwanzig mal so großen Gemälde. Die Folge: Bei den (meisten) Radierungen sind die Details stark vergrößert (was durchaus hilfreich ist) – bei den (meisten) Gemälden dagegen sind sie weit kleiner als die Originale, was eine pinselstrich-genaue Wiedergabe und Betrachtung nicht mehr ermöglicht.

Dass der Hintergrund aller Seiten, auch der des Einführungsaufsatzes, mit einem altgoldfarbenen Fond bedruckt ist, macht zwar einen mächtig wertigen Eindruck. Aber wie das nun mal so ist bei Gold, spiegelt es auch mächtig, und das macht das Lesen der Texte etwas anstrengend.

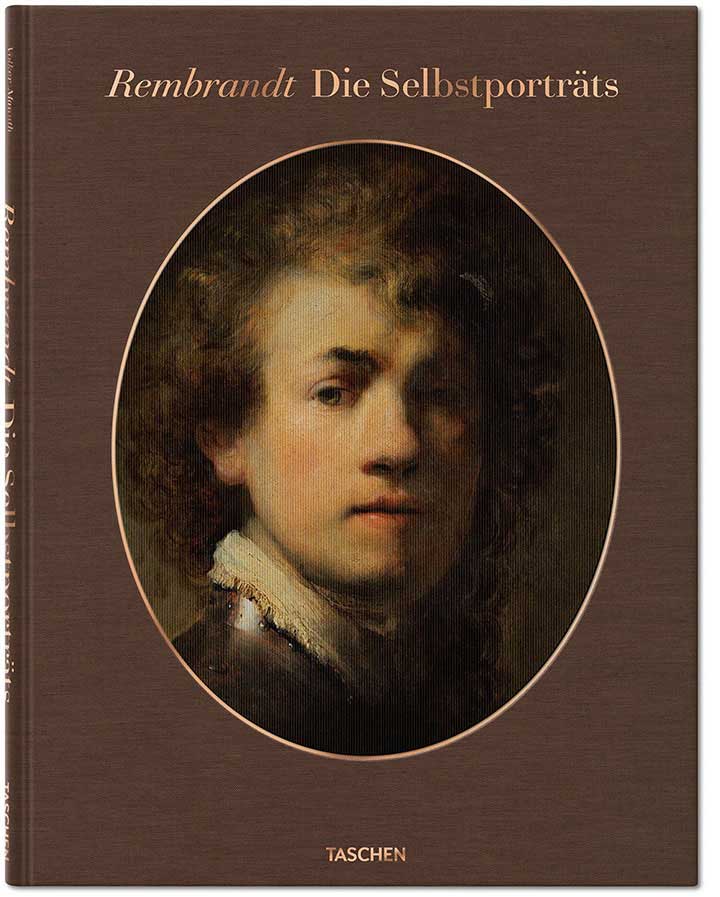

Eine nette Idee ist übrigens die Umschlaggestaltung: Auf dem stoffbezogenen Einband klebt ein ovales Rembrandt-Selbstporträt. Je nach Betrachtungswinkel sind da allerdings vier (wenn ich richtig gezählt habe) Bildnisse zu sehen, vom jungen bis zum greisen Maler. Möglich wird das durch den – auch zu ertastenden – 3D Lenticulardruck. Ältere werden dieses Verfahren noch unter der Bezeichnung „Wackelbildchen“ kennen. Ein wenig Respektlosigkeit darf sein – auch gegenüber einem Malergenie wie Rembrandt.

Volker Manuth, Marieke de Winkel: Rembrandt. Die Selbstporträts, Taschen Verlag, Köln 2019, 176 Seiten, gebunden, Großformat,50 Euro