Profikamera? Die Sony A9 im Praxistest

Wie bewährt sich die Sony A9 im Praxistest, wenn man voraussetzt, dass diese Kamera sich ganz speziell an Profis richtet?

Was macht eine Profikamera aus?

Eine schwierige Frage, die man als Kunde am liebsten mit „Von allem das Beste“ beantwortet haben möchte. »Professionell« als Idealvorstellung wäre es jedoch, für jeden Auftrag die optimal auf die Anforderungen zugeschnittene Kamera einzusetzen. Die eine Kamera, die alles kann, gibt es aber nicht. Doch es gibt immer einen maximalen Kompromiss für jeden Profi-Typ. Und da ist eben die Frage: Ist man Studio-Profi oder Kriegsberichterstatter? Steht man zum Fotografieren am Spielfeldrand, in Schulen und Kindergärten, pendelt man zwischen Sahara und Antarktis oder begleitet man Brautpaare durch ihre Hochzeit?

Ganz egal, was der Profi fotografiert, grundsätzlich unterschiedet er sich vom Amateur in seinen Ansprüchen. Ihm geht es weniger um die tollste neue Technik als vielmehr um Verlässlichkeit, Ergonomie, Arbeitsgeschwindigkeit, Bildqualität, Robustheit und einen Service, der schnell, unkompliziert und vor Ort weiterhilft.

Schließlich ist die Kamera als Werkzeug täglich im Einsatz und produziert bei vielen jedes Jahr so viele Bilder wie die des Durchschnitts-Hobbyisten in dessen ganzen Fotografenleben. Zum Abschluss kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu, der gerne unterschlagen wird: Eine Profi-Kamera muss sich abgrenzen, sei es durch ihren Preis und/oder durch ihr Renommeé. Bei den Profi-Ausführungen handelsüblicher Kameras ist es daher wichtig, dass diese Geräte deutlich klobiger ausfallen als ihre Schwestermodelle für den Amateur-Markt. Deswegen bieten sie meist auch einen eingebauten Hochkantauslöser. Wer Geschäftskunden beeindrucken muss, kommt allerdings auch mit den klobigen SLR-Modellen vom Canon und Nikon nicht allzu weit, und greift eher zu noch größeren Mittelformat-Modellen von Pentax oder Phase One oder gleich zur Hasselblad, von denen jeder interessierte Laie weiß, dass sie sich ihre grandiose Bildqualität extrem teuer bezahlen lassen.

Sony A9 im Praxistest: Der Body

Im Gegensatz zu den Schwestermodellen der A7-Baureihen ist das Gehäuse der Sony A9 etwas breiter, etwas schwerer und der Griff zeigt sich etwas ergonomischer. Um es klar zu sagen, auch wenn der Unterschied optisch kaum auffällt, die A9 liegt weit besser in der Hand als zum Beispiel eine A7rII, die lange das professionelle Maximum im Sony-Portfolio repräsentierte. Angenehm sind auch die überarbeiteten Knöpfe und Schalter bis hin zum zusätzlichen Drehregler für Aufnahmegeschwindigkeit und Fokusmodus. Kurz: Ein Sprung nach vorne in Sachen Ergonomie.

Und auch in punkto Verlässlichkeit hat die A9 zwei weitere Vorzüge. Erstens speichert der Akku doppelt soviel Energie wie der der A7 und beschert der Kamera damit eine theoretische (CIPA-Standrad)-Reichweite von 650 Aufnahmen. In unserer Praxis haben wir fast doppelt so viele Aufnahmen mit einer Ladung belichten können. Zweitens gibt es hier zwei SD-Kartenslots, so dass man auch immer gleich noch ein Backup fotografieren kann. Das mag im ersten Moment etwas übertrieben klingen – man kann natürlich auch einfach eine zweite SD-Karte (oder einen Memory-Stick) zur Erweiterung des Bildvorrats einlegen – doch die simultane Aufnahme auf zwei Speicherkarten hat durchaus ihre Berechtigung. Wer viel Geld in die Rahmenbedingungen, unter denen die Aufnahmen entstehen, investiert, möchte unbedingt vermeiden, dass etwas bei der Bildaufzeichnung schiefgeht. In unserem Test hatten wir so eine Situation: Die Kamera nahm zwar Bilder auf, beim Auslesen der Karte gab es aber Probleme. Wieder in den Slot zurückgesteckt, erkannte die A9 einen Fehler und begann selbsttätig die Daten zu retten. Leider brachte die kameraintern ablaufende Aktion die Fotos auch nach drei Stunden nicht zurück. In diesem Fall wäre ein automatisches Backup auf einer zweiten Karte praktisch gewesen.

Was die professionelle Verarbeitungsqualität angeht, so scheint sich die A9 nicht großartig von den A7-Schwestern zu unterscheiden. Sie wirkt robust, ist staub- und feuchtigkeitsbeständig, jedoch nicht explizit wasserfest.

Sony A9 im Praxistest: Autofokus

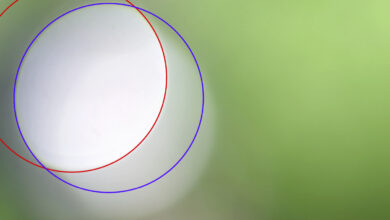

Rekord: die A9 hat 693 Sensoren, die der Autofokus nutzen kann, um die perfekte Schärfe zu ermitteln. Zum Vergleich: die Canon 1DX II kommt gerade mal auf knapp über 100. Die Nikon D5 hat etwas über 250 Fokus-Sensoren. Da die Messpunkte der Sony A9 im Gegensatz zu den beiden DSLRs direkt auf dem Chip und nicht über ein externes System messen, möchte man meinen, sie seien schneller. Sind sie aber leider nicht, auch wenn die A9 im Gegensatz zu den erheblich trägeren A7-Modellen jetzt auch für Sportfotografen ein ernsthafte Option geworden ist, wie man hier nachlesen kann. Einige Sportfoto-Bildserien für Pixel-Peeper gibt es hier.

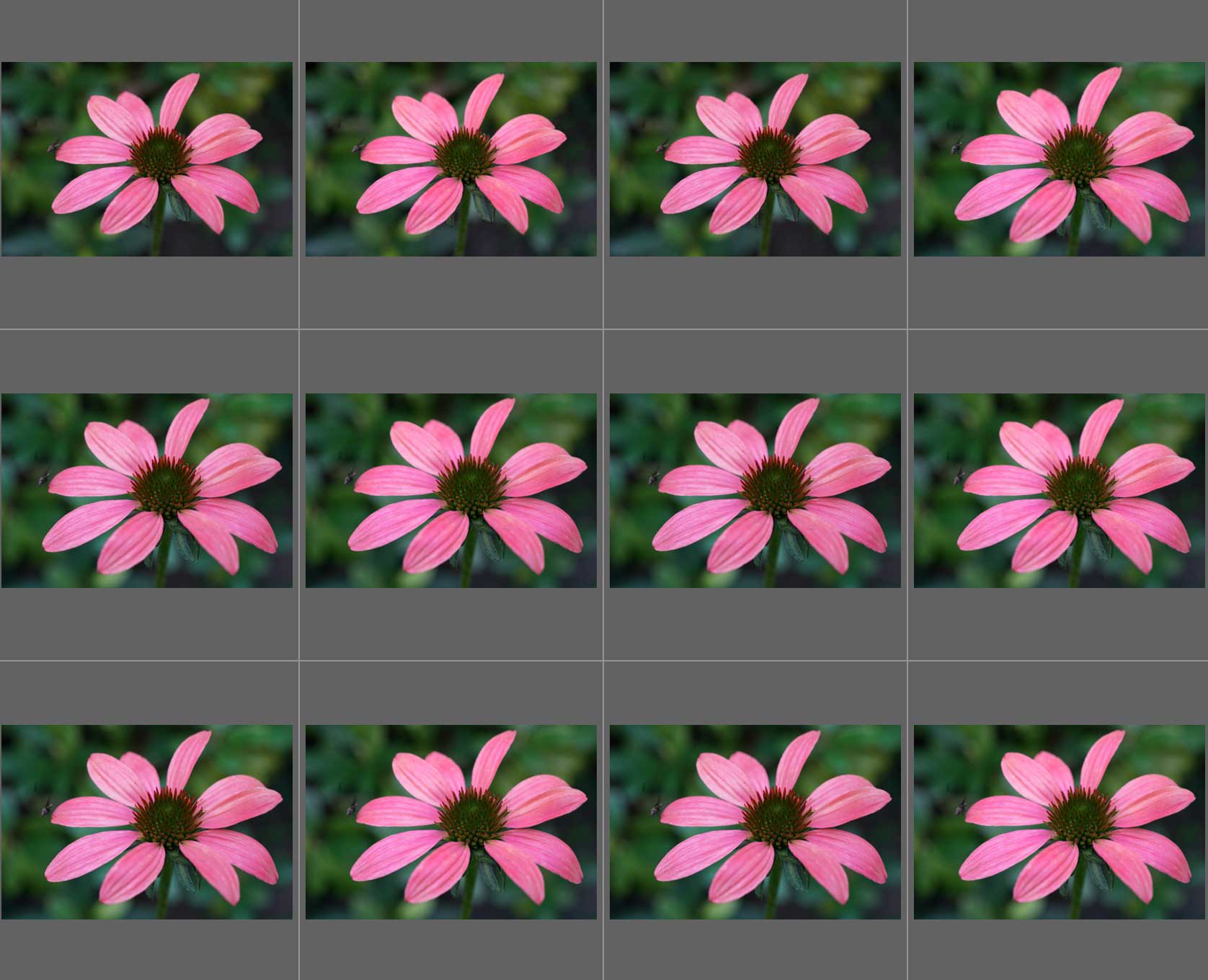

Wir haben den Autofokus nicht im Einsatz am Spielfeldrand getestet, sondern mit einem Makroobjektiv bei Wind im Garten. Hier zeigte sich im Vergleich zur A7rII der Vorzug der höheren Bildrate von 20 Bildern pro Sekunde (gegenüber fünf) und der Möglichkeit, 128 Raws im Dauerfeuer zu speichern statt nur 23. Das allein erhöhte die Ausbeute an scharfen Fotos erheblich. Aber natürlich auch die Bildmenge, die hinterher durchgearbeitet und gespeichert werden muss. Wie viel genauer das A9-System arbeitet, ließ sich in unserem Test mangels kontrollierbarer Rahmenbedingungen nicht messen, sondern nur ahnen. Auffällig war aber, dass auch das ausgeklügelte Autofokus-System der A9 darauf angewiesen ist, dass man in dunklen Umgebungen mit lichtstarken Objektiven arbeitet. Bei unserem Testobjektiv, dem Sony f/2.8 50 mm Macro, tat sich die automatische Scharfstellung bei wenig Licht merklich schwer und pumpte teils eine halbe Minute vor sich hin. Mit einem adaptierten 50 mm-Fremdobjektiv mit Lichtstärke f/1.4 ließ es sich dagegen auch unter ungünstigen Umständen relativ gut fokussieren.

Noch stärker als bei der A7rII fällt aber die Komplexität der Autofokus-Einstellungen ins Gewicht. Es gibt eine Vielzahl von Optionen, wie der Autofokus angesteuert werden kann, aber leider keine ausführliche Anleitung, was man für welche Einsatzbereiche – wie genau – kombinieren muss, um definierte Situationen optimal in den Griff zu bekommen. An dieser Stelle ist meiner Meinung nach mehr Aufklärung vom Hersteller gefragt. Was nützt schließlich die schönste Technik, wenn man nicht im Detail herausfinden kann, wie man sie bestmöglichst anwendet. Herumprobieren, bis es irgendwann hinreichend geht, ist nicht das, was der Profi will.

Sony A9 im Praxistest: Bildqualität

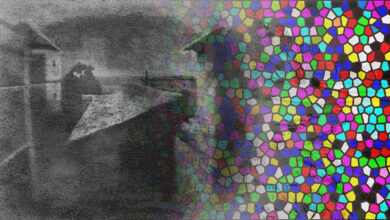

Mit 24 Megapixeln Bildauflösung liegt die Sony A9 – gemessen am Rest des aktuellen Vollformat-Kameramarktes – im mittleren Bereich. Auch wenn es auf den ersten Blick so wirkt, ist das nicht unbedingt ein Nachteil. Blickt man in das Marktumfeld, fallen bei den anderen Vollformat-Profi-Modellen die Auflösungen noch niedriger aus. Der Grund ist relativ einfach: Je geringer die Auflösung, desto mehr lässt sich in Sachen Serienbild-Geschwindigkeit und Empfindlichkeit herausholen.

Außer Studiofotografen, die für großformatige Magazine Doppelseiten produzieren, und Künstlern, die wandgroße Ausdrucke ihrer Arbeiten verkaufen wollen, braucht kaum ein Fotograf mehr als 24 Megapixel Auflösung. Die zusätzlichen Pixel machen die Bilder nicht schlechter, mehr noch, sie liefern etwas mehr Beschnittfreiheit bei der Reproduktion. Doch im Alltag wirklich nötig sind sie nicht, zumal auch die meisten Objektive das Mehr an Auflösung nicht ausschöpfen können.

Auf der Vorteilsseite für den Profi steht die mit der geringeren Auflösung verbundene Bescheidenheit bei den Rechen- und Speicheranforderungen von Postproduktion und Archivierung. Geht es doch meist nicht darum, ein Bild in Photoshop nach allen Regeln der Kunst zu bearbeiten, sondern möglichst viele Bilder in kurzer Zeit nach den Maßgaben eines Auftrags bei der Raw-Entwicklung abzustimmen und für einen bestimmten Zweck zu exportieren. Mit 24 Megapixel Auflösung kann man das mit einem einfachen Laptop flüssig bewerkstelligen. Bei 36, 42 oder 50 Megapixeln ist ein deutlich teureres, neueres oder sogar ein stationäres Computersystem nötig.

Die Bilder aus der A9 sind bis ISO 25.600 für viele Belange auch in gedruckter Form ohne große Einschränkungen verwendbar. Das war zumindest mein Eindruck nach einigen Tests. Aber es gibt auch andere, weniger subjektive Meinungen dazu. Die Analytiker von dpreview haben sich zum Beispiel an einigen Aspekten des Rauschverhaltens und an der relativ geringen Dynamik in den unteren ISO-Bereichen gestört.

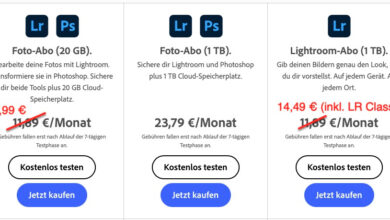

Sony A9 im Praxistest: Preisgestaltung

Unabhängig von den technischen Fähigkeiten, überzeugt die Sony – gemessen an der Konkurrenz – beim Preis. Der ist mit rund 5.500 Euro für den A9-Body am unteren Ende der Profi-Kamera-Skala. Was das Renommeé angeht, hält sich der A9-Angeberfaktor arg in Grenzen. Da ändert auch das etwas vergrößerte Gehäuse nichts. Im Vergleich mit der Canon 1DX II und Nikon D5 wirkt sie immer noch wie ein Spielzeug. Aber das sagt ja gottlob nichts über ihre inneren Werte aus. Wer meint, auch als Profi auf den schnellen Autofokus, die 20 Bilder-Seriengeschwindigkeit, die goßen Akku und noch ein Reihe anderer Details verzichten zu können, muss bei vergleichbarer Bildqualität rund 3.500 Euro weniger tief in die Tasche greifen, wenn er sich für das Schwestermodell A7 II entscheidet.

Sony A9 im Praxistest: Service

Ein Profi, der seine Kamera als Werkzeug nutzt, möchte auch einen entsprechenden Service haben, wenn das Gerät einmal streikt. Sony hat inzwischen genau dafür den „Imaging PRO Support“ ins Leben gerufen, bei dem Berufs-Fotografen in Europa gratis Mitglied werden können. Allerdings sind die Hürden hoch: Zwei Sony-Profi-Bodies und drei Sony-Profi-Objektive sind die Eingangsvoraussetzung. Damit der Service wirklich nur von Foto-Professionals genutzt werden kann, fordert Sony zur Anmeldung neben Rechnungsbelegen von Kunden, auch Anmeldeunterlagen, Firmenangaben oder Visitenkarten als Nachweis der Professionalität ein. Wer diese Hürden überwindet, darf sich im Schadensfall darüber freuen, dass die Geräte abgeholt und zurückgebracht werden. In der Zwischenzeit gibt es dann von Sony gratis Leihgeräte zum Weiterarbeiten.

Sony A9 im Praxistest: Fazit

Mit der A9 ist Sony der Sprung in die Profiliga gelungen, besonders in Bezug auf die Serienbild-Geschwindigkeit und den Autofokus. Die Sony A9 im Praxistest zeigt, dass jetzt auch Sportfotografen (und alle anderen, die nicht unnötig lange auf die automatische Scharfstellung warten wollen) auf Spiegelreflextechnik verzichten können. Das hat natürlich seinen Preis. Für das Geld bekommt man eine handliche Kamera, die sich mit einer Normalbrennweite auch gut in der Jackettasche mitführen lässt. Je nach Blickwinkel ist das aber auch ein Manko, sofern man mit dem Profimodell auch ein deutlich sichtbares Maß an Profi-Fotografenrenommeé einkaufen möchte.

Bemerkenswert ist der überarbeitete Body. Hier wünscht man sich, dass Sony die A9 als Technologieträger betrachtet, und die Autofokusfähigkeiten, die verbesserte Ergonomie und den größeren Akku in die nächsten Generationen der A7-Familie übernimmt.

Ich finde vieles an der neuen Sony A9 gelungen, aber eben nicht alles. Insbesondere bei der Ergonomie hätte man vielleicht nochmal über ein alternatives Design nachdenken können — insbesondere was den Recording-Button zum Filmen und die Positionen der Custom-Buttons angeht. Wobei, nach 12 Jahren Canon-Bodies ist einfach ein großer Faktor Gewöhnung mit im Spiel, der sich nicht einfach mal wegpacken lässt. Die DSLR passten gut zu meinen großen Händen, über kurz oder lang werde ich mir für meine A9 aber einen Batteriegriff holen müssen, denn mir ist sie in dieser Hinsicht einfach zu klein. Wie im Artikel beschrieben zählen ja zum Glück aber die inneren Werte, und die sind wirklich spitze. Insbesondere das AF-System ist ein himmelweiter Unterschied zu meiner Canon (oder Cannot) Vergangenheit, doch leider sind die dazu erhältlichen FE-Mount-Linsen brutal teuer.