Porträts: Weniger ist schöner

Teile sind oft schöner als das Ganze, zumindest soweit es Porträts betrifft. Diese jahrhundertealte Vermutung wurde jetzt von Wissenschaftlern des MIT empirisch bestätigt.

Michel de Montaigne (1533–1592) hatte gerade seine – unbedingt lesenswerten – Essays fertiggestellt, als er sich im Jahre 1580 auf eine Reise machte, die ihn über Deutschland und die Schweiz nach Italien führte. Seine Tagebuchaufzeichnungen dieser Reise versprühen nicht die intellektuelle Brillanz der Essays (einer Gattung, die Montaigne begründet und ihr ihren Namen gegeben hat), sondern beschäftigen sich mit schnöden Problemen wie Flöhen in Wirtshausbetten oder den Leiden, die Blasensteine verursachen. Aber auch diese Texte sind höchst aufschlussreich.

In Rom angekommen, schlenderte Montaigne durch die Straßen, wie es die Römer taten, und in manchen Straßen wegen der besonderen Aussicht – nämlich auf „die Kurtisanen, die sich an ihren Jalousien mit einer so durchtriebenen Kunst zu zeigen verstehen, dass ich mich oft verwundert habe, wie sie unseren Blick auf sich zu ziehen wissen: oft, wenn ich vom Pferd sprang und es erreichte, dass mir geöffnet wurde, konnte ich darüber staunen, wieviel hübscher sie am Fenster schienen als sie in Wirklichkeit waren. Jede versteht ihren verlockendsten Reiz sichtbar zu machen, zeigt nur die obere Hälfte des Gesichtes, oder die untere oder das Profil, die eine ist verhüllt, die andere gar nicht: kurz, man sieht nicht eine einzige Hässliche am Fenster.“

Der These, dass Teile von Gesichtern regelmäßig für schöner als das ganze Gesicht gehalten werden, sind Diana Orghian und César A. Hidalgo vom MIT Media Lab nachgegangen; ihre Ergebnisse haben sie jetzt in Scientific Reports veröffentlicht.

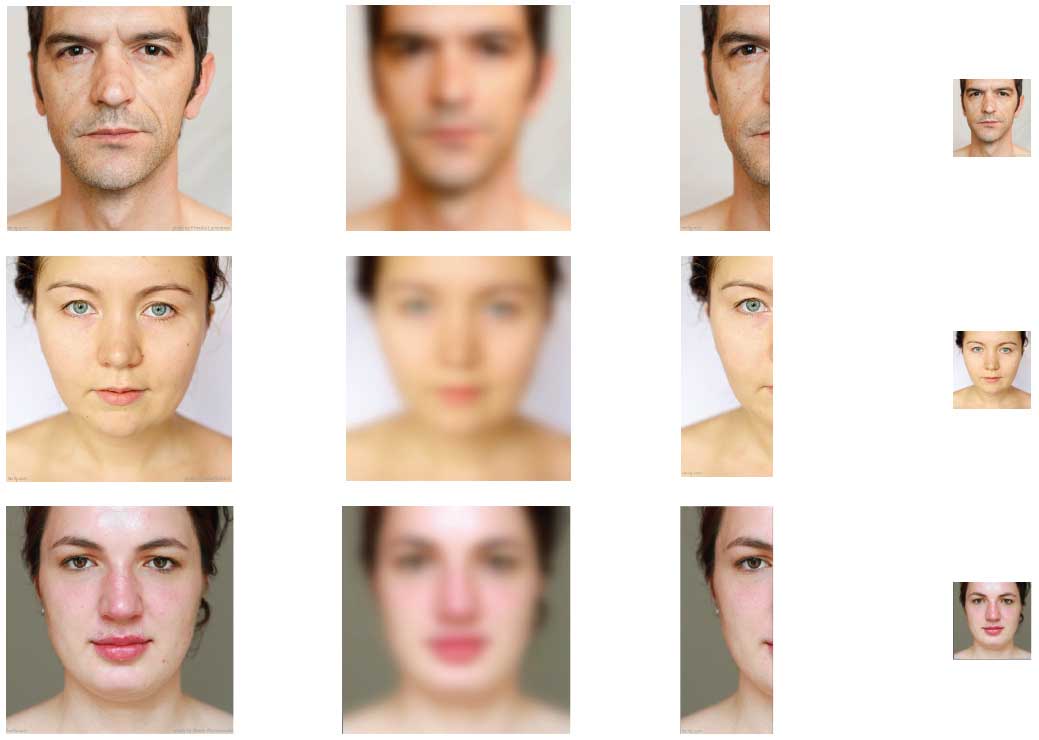

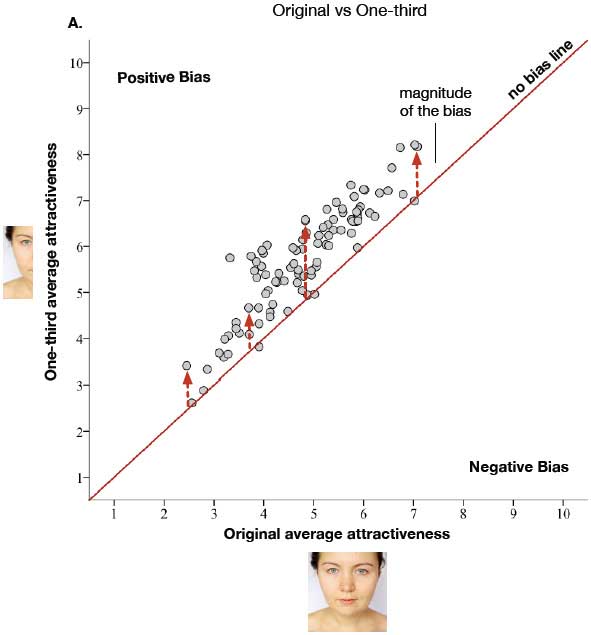

Die beiden Wissenschaftler legten ihren Versuchspersonen Porträtfotos vor, die teilweise das ganze Bild in voller Auflösung zeigten, teilweise aber auch Varianten, die weniger Informationen enthielten, weil die Bilder weichgezeichnet, auf ein Drittel beschnitten oder in ihrer Auflösung reduziert waren. Die porträtierten Personen sollten aufgrund der Fotos nach ihrer Attraktivität beurteilt werden. Das Ergebnis war, dass die unvollständigen Bilder signifikant attraktiver als die vollständigen und hochaufgelösten Fotos bewertet wurden. Offenbar sind wir allzu optimistisch und gehen davon aus, dass das, was uns vorenthalten wird, mindestens so schön, wenn nicht noch schöner ist. Interessanterweise war dieser Effekt bei den männlichen Versuchspersonen (nicht wahr, Herr von Montaigne?) noch ausgeprägter als bei den weiblichen; ob die Fotos Männer oder Frauen zeigten, spielte dagegen keine Rolle.

Eine Reihe weiterer Experimente diente dazu, dieses Ergebnis einzuordnen. Bei Fotos von Haustieren, Blumen oder Landschaften zeigte sich der Effekt nicht; auch wenn den Versuchspersonen um 90 oder 180 Grad gedrehte Porträts präsentiert wurden (was eine ganzheitliche Interpretation des Gesichts ausschließt), wurden unvollständige Bilder nicht länger bevorzugt. Man könnte denken, dass unser Gehirn bei beschnittenen Bildern die fehlenden Teile spiegelbildlich ergänzen würde, aber Bilder, in denen die eine Hälfte durch ein Spiegelbild der anderen ersetzt wurde, erschienen den Versuchspersonen weniger attraktiv als das Original.

Die römischen Prostituierten, die Michel de Montaigne vor 440 Jahren spontan vom Pferd springen und in ihre Häuser rennen ließen, waren also ganz weit vorne, was die Wissenschaft der menschlichen Wahrnehmung betrifft. Und schaut man sich die aktuelle Porträtfotografie an, so scheinen sich diese Erkenntnisse erhalten zu haben, denn bis heute sind Fotos, die Teile des Gesichts durch Haare verdecken oder im Schatten verschwinden lassen, höchst populär.