Identität und Politik

In den letzten Jahren liest man öfter von Identitätspolitik, aber was für ein politisches Potential sollte irgendjemandes Identität haben? Tatsächlich hat das nichts mit Identität im eigentlichen Sinne zu tun.

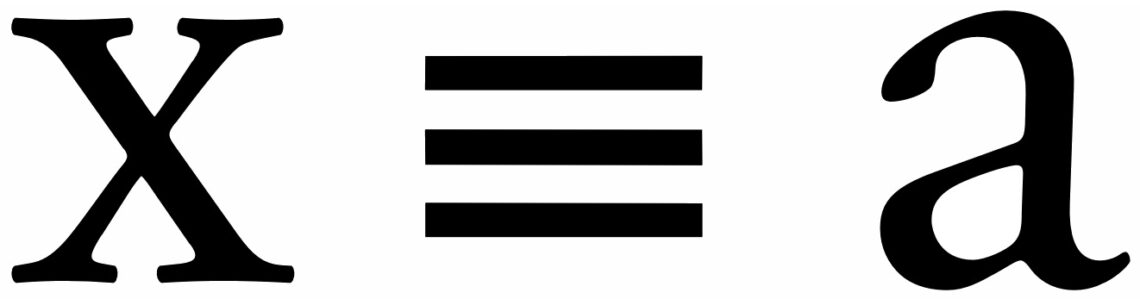

Der Begriff Identität kommt vom spätlateinischen identitas und ist im Deutschen seit dem 18. Jahrhundert im Gebrauch. Sein Ursprung liegt im schon seit der Antike verwendeten idem, das derselbe bedeutet. Identität ist eine einfache Sache: Jeder Mensch und jede Sache ist mit sich selbst identisch und mit sonst nichts: a ≡ a.

Jeder von uns ist ein Individuum und anders als alle anderen; selbst eineiige Zwillinge sind sich sehr ähnlich, aber eben nicht identisch. Das erscheint banal, aber die Sache wird interessanter, wenn es darum geht, jemanden oder etwas zu identifizieren: Man sucht irgendein x und fragt sich, wer oder was es ist. Beispielsweise stellt sich die Frage nach der Identität eines Bankräubers, von dem man aufgrund von Zeugenaussagen einige Eigenheiten kennt, etwa dass er männlich, um die 30, zwischen 170 und 180 cm groß und leicht übergewichtig ist. Was man aber wissen will ist, dass es sich um Max Mustermann aus Musterstadt handelt, wohnhaft in der Bahnhofsstraße 42 (wo ihn die Polizei dann dingfest macht):

Mit Politik hat das erst einmal nichts zu tun. In der Politik geht es um gemeinsame Interessen und Überzeugungen größerer Gruppen, die sich in Parteien oder Vereinen organisieren. Aus der Erkenntnis, dass wir uns alle in irgendeiner Hinsicht unterscheiden, ergeben sich aber keine politischen Forderungen – außer der, diese Tatsache zu respektieren. Was hat es dann aber mit der rechtsradikalen Identitären Bewegung auf sich, die sich vor rund zehn Jahren nach französischem Vorbild auch in Deutschland und Österreich gegründet hat?

Die Identität, die die Identitären bedroht sehen, hat nichts mit dem ursprünglichem Identitätsbegriff zu tun. Es geht nicht um die Identität von etwas mit sich selbst, oder von einem unbekannten x mit einem bekannten a. Gemeint ist vielmehr die Zugehörigkeit von Individuen zu einer größeren Gruppe:

Nun haben wir unzählige Eigenschaften, die uns mit anderen Menschen mit teilweise gleichen Eigenschaften verbinden. Ich bin Hamburger, Deutscher, männlich, 190 cm groß, leptosom, blauäugig, rechtshändig, rechtsäugig, Diplom-Informatiker, DOCMA-Redakteur, Fan des FC St. Pauli und so weiter. In der Identitätspolitik geht es nun darum, dass man bestimmte Eigenschaften für so prägend hält, dass sie einen definieren – sie machen, wie man sagt, die eigene Identität aus. Oft schließt sich dem die Überzeugung an, dass einen diese Eigenschaften zu etwas Besserem machen, oder dass man zumindest etwas Entscheidendes verlöre, wenn diese Eigenschaften in Frage gestellt würden.

In meinem Fall wüsste ich allerdings nicht, was das sein sollte. Dass ich beispielsweise blauäugig bin, erscheint mir nebensächlich; ich bemerke es ja allenfalls, wenn ich mein Spiegelbild betrachte, und selbst dann achte ich selten darauf. Dass ich überdurchschnittlich groß bin und daher im Wortsinne öfter auf andere herab- als zu ihnen aufschaue, mag meine Entwicklung beeinflusst haben, aber ich glaube nicht, dass ich mit 170 cm eine andere Person wäre. Dass ich rechtshändig und rechtsäugig bin, kommt mir zupass, weil unter anderem das Design fast aller Kameras für Leute wie mich optimiert ist, aber ich käme auch sonst schon irgendwie zurecht. Als FCSP-Fan erhebe ich mich nicht über die Anhänger des Lokalrivalen HSV; ich wünsche mir nur, dass mein Club jedes Derby gewinnt. Und dass ich Deutscher bin, das ist halt so; es hat seine guten und schlechten Seiten und ist insgesamt okay. Es ist auch nicht so, dass ich mich vor allem mit anderen Hamburgern, Männern, Blauäugigen oder Informatikern umgeben würde; Vielfalt ist eigentlich immer interessanter.

Die völkischen Identitären bilden sich dagegen etwas auf ihre vermeintliche Zugehörigkeit zu einer einheitlichen deutschen Ethnie mit einheitlicher Kultur ein. Diese sei durch „Multikulti“ bedroht oder solle gar durch eine „Umvolkung“ bewusst zerstört werden. Dabei ist die Idee eines einheitlichen deutschen Volkes eine Fiktion. Auch wessen Vorfahren seit Jahrhunderten auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands lebten, stammt teils von germanischen (im Norden), slawischen (im Osten) und keltischen Stämmen (im Südwesten und Süden) ab. Geht man noch einige Jahrtausende weiter zurück, sind die meisten unserer Vorfahren anatolische Ackerbauern oder nomadische Viehzüchter aus der asiatischen Steppe, und deren Vorfahren stammen ebenso wie die schon länger in Europa lebenden Jäger und Sammler aus Afrika. Eine ethnische Einheit hat es hier zu keinem Zeitpunkt gegeben. Und das ist keine Besonderheit, denn Ethnien neigen dazu, zu wandern und sich dann auseinander zu entwickeln, und verschiedene Ethnien vermischen sich generell nur dann nicht, wenn geografische Umstände verhindern, dass sie sich überhaupt begegnen.

Identitätspolitik in diesem Sinne findet man überwiegend im rechten Spektrum. Eine nationalistische oder völkische Gesinnung, oder generell die Überzeugung einer natürlichen Überlegenheit gegenüber anderen Menschen ist ja per definitionem rechts. Daneben ist aber auch von einer linken Identitätspolitik die Rede, was vor allem auf Vertreter von Minderheiten zielt. Diese agierten vielleicht weniger feindselig und aggressiv als die Rechten, aber Identitätspolitik betrieben sie ebenfalls. Dieser Vorwurf geht oft in die Irre.

In einer Kolumne in der Süddeutschen Zeitung vom 10. Mai 2019 hat Carolin Emcke dies mit einem Gedankenspiel illustriert. Nehmen wir an, schrieb sie, in den Opernhäusern würden plötzlich alle Besucher mit weniger als 185 cm Körpergröße abgewiesen. Es gäbe keine Begründung, keine Rechtfertigung; sie hätten ihre Tickets regulär erworben, aber man ließe sie nicht hinein. Die Zurückgewiesenen protestierten erfolglos, und nachdem sie realisierten, dass es nichts mit ihnen selbst zu tun hätte und davon alle Opernfans unter 185 cm betroffen wären, würden sie sich zusammenschließen, um gegen die willkürliche Diskriminierung vorzugehen. Bis zu diesem Zeitpunkt hätten diese Menschen ihre Eigenheit, die Oper zu lieben und kleiner als 185 cm zu sein, nicht als irgendwie signifikant wahrgenommen, und sie hatten sich folglich nie als Gemeinschaft gesehen. Es hätte also gar keine Identität „Opernliebhaber-unter-185-cm“ gegeben. Erst die Diskriminierung gegen diese Menschen hätte sie dazu gezwungen, sich zu einer Interessengemeinschaft zusammenzuschließen. Wenn sie mit ihren Protesten am Ende Erfolg hätten und wieder unbehindert Opernaufführungen besuchen könnten, fiele der Grund der Gruppenbildung weg und sie würden sich wieder, je nach ihren Vorlieben, mit anderen Wagner- oder Verdi-Anhängern zusammentun; ihre Körpergröße spielte keine Rolle mehr.

Das Gedankenspiel schildert ein fiktives Beispiel, aber tatsächlich wird eine vermeintliche Identität vielfach erst durch eine willkürliche Diskriminierung geschaffen und von den so Diskriminierten gar nicht selbst empfunden. Die Unterstellung einer Identitätspolitik muss man daher zurückweisen. Trotzdem gibt es auch echte Fälle linker Identitätspolitik.

Beispielsweise werden mittlerweile in der schwarzen Community, die sich einem nicht ernsthaft bestreitbaren Rassismus ausgesetzt sieht, neue Trennlinien unter dem Motto Colorism gezogen: Man unterscheidet zwischen dark-skinned und light-skinned Menschen, also solche mit sehr dunkler oder weniger dunkler Haut. Dabei sehen die dark-skinned Personen das Merkmal light-skin meist als Hinweis auf vereinzelte hellhäutige Vorfahren an, was nicht in jedem Fall zutrifft; schon in Afrika, der Ursprung der Menschheit und daher auch der Kontinent mit der größten genetischen Vielfalt, gibt es ein Spektrum unterschiedlich dunkler Hautfarben. Wer als light-skinned gilt, sieht sich heute genauso wie Weiße der Forderung ausgesetzt, erst einmal schuldbewusst zu akzeptieren, dass man privilegiert wäre (und eigene Errungenschaften mutmaßlich weniger wert). Schwarze, so geht das Colorism-Narrativ, würden zwar von der weißen Mehrheitsgesellschaft diskriminiert, aber um so weniger, je weniger dunkelhäutig sie seien. So werden künstlich Gräben zwischen Diskriminierungsopfern aufgerissen, was dem Kampf gegen diese Diskriminierung kaum förderlich sein kann.

Ähnliches gilt für das Prinzip des Gender, also sozialen Geschlechterrollen, das in der neueren Zeit vor allem von Judith Butler vertreten wurde, aber bereits auf die 1950er Jahre zurückgeht. Die Unterscheidung zwischen gesellschaftlichen Geschlechterrollen, die vor allem durch Verhaltensweisen der jeweiligen Personen charakterisiert sind, und dem biologischen Geschlecht ist nicht völlig klar. Auch Gender-Rollen sollen ein Geschlecht beschreiben, das jedoch nicht an die Geschlechtschromosomen gebunden ist. Das biologische Geschlecht ist weitgehend binär mit den chromosomalen Ausprägungen XX (weiblich) und XY (männlich). Es gibt allerdings vereinzelte Abweichungen wie X oder XXY (ihre Häufigkeit liegt geschätzt zwischen 1:2000 und 1:500), die unter dem Begriff der Intersexualität zusammengefasst werden und nichts mit Gender-Rollen oder Transsexualität zu tun haben. Das biologische Geschlecht wird nach (oder schon vor) der Geburt nicht „zugewiesen“, wie heutzutage oft zu lesen ist, sondern festgestellt. Dieses durch die Chromosomen bestimmte Geschlecht wird sich während des ganzen Lebens nicht mehr ändern; auch geschlechtsangleichende Operationen bei Transsexuellen haben keinen Einfluss darauf, sondern betreffen nur den Phänotyp.

Mit dem Boom der Gender Studies hat sich die Zahl von Gender-Rollen dagegen vervielfacht, so dass man heutzutage zwischen rund einem Dutzend Gendern wählen kann (zählt man alle jemals genannten, wohl nicht immer ernst gemeinten Gender, sind es noch viel mehr), denen man sich zugehörig fühlt. Am häufigsten werden transgender, non-binary/abinary, genderqueer, genderfluid, pangender, bigender, trigender, agender und demigender verwendet. Schon weil den meisten Menschen die Feinheiten solcher Unterscheidungen kaum vermittelbar sind und auch die Selbstzuschreibungen bisweilen wechseln, taugen diese Gender nicht zur Kommunikation: Es kommt nur selten zu Erkenntnissen der Art „Ach, Du bist genderfluid; ich hatte Dich für pangender oder trigender gehalten“.

Und was wäre auch damit gewonnen? Spätestens in den 1970er Jahren haben wir gelernt, dass stereotype Vorstellungen von typischen Frauen und Männern und ihrem Verhalten weitgehend kulturell geprägt sind und ihnen eine biologische Basis fehlt. Das biologische Geschlecht ist zwar nicht bedeutungslos, aber die phänotypischen Ausprägungen der beiden Geschlechter verteilen sich auf Spektren mit breiten Überlappungsbereichen. So läuft der schnellste Mann schneller als die schnellste Frau, aber die schnellste Frau lässt allemal die meisten Männer hinter sich zurück. In der Praxis stehen uns allen mehr oder minder dieselben Möglichkeiten offen. Männer können vermeintliche Frauenberufe ergreifen und Frauen in früher allein Männern vorbehaltenen Berufen erfolgreich sein. Beim Sex muss nicht der Mann der aktivere Part sein; umgekehrt kann es genauso funktionieren. Kleidungsstücke und Farben können unterschiedslos von beiden Geschlechtern getragen werden. Und so weiter.

Die Bedeutung des biologischen Geschlechts beschränkt sich auf wenige Bereiche. Insbesondere können nur biologische Frauen schwanger werden und Kinder zur Welt bringen. In der Medizin ist der Geschlechtsunterschied auch deshalb relevant, weil sich manche Krankheiten bei Männern und Frauen mit unterschiedlichen Symptomen zeigen und teilweise auch unterschiedlich behandelt werden müssen. Dies war lange Zeit ignoriert worden; die Medizin war weitgehend nur auf Männer zugeschnitten – mit manchmal tödlichen Konsequenzen, wenn etwa ein Herzinfarkt einer Frau nicht rechtzeitig erkannt wurde. Wenn es aber darum geht, was man mit seinem Leben anfängt, tut man gut daran, sein biologisches Geschlecht außer Acht zu lassen und seine Wahl nach anderen Kriterien zu treffen.

Dass wir uns unabhängig von unserem biologischen Geschlecht frei entfalten können und daher auch dürfen müssen, ist ein politisches Anliegen, dem sich eine breite Mehrheit anschließen kann; nur die Borniertesten würden dem widersprechen. Was aber ist damit gewonnen, nach der Überwindung althergebrachter Geschlechtsstereotypen neue Schubfächer in Gestalt von Gender-Rollen einzurichten, in die man sich einsortieren müsste? Das wäre nicht einmal durch eine Diskriminierungserfahrung zu begründen. Wer in irgendeiner Weise aus dem Mainstream ausschert, mag deshalb angefeindet werden; deshalb bleibt die freie Entfaltung der Persönlichkeit eine wichtige Forderung. Es gibt jedoch keine spezifische Diskriminierung von Personen, die sich als beispielsweise als genderfluid oder agender identifizieren. Wer mit ihnen ein Problem hat, wird ganz generell engstirnig sein.

Der entscheidende Punkt bleibt, dass wir alle Individuen sind und deshalb anders als alle anderen – also nicht identisch, außer mit uns selbst. Identität taugt nicht als politisches Konzept, egal ob links- oder rechtsdrehend gedacht.

Die mathematischen Ausdrücke „a ≡ a“ und „x ≡ a“ sind im Kontext des Artikels fehl am Platz, da das Zeichen „≡“ in der heutigen Mathematik nur noch für die geometrische und zahlentheoretische Kongruenz, nicht aber für die Identität verwendet wird; die heutige Mathematik unterscheidet nicht zwischen Gleichheit und Identität.

Früher – noch zu finden in älteren Lehrbüchern und Artikeln -, bevor sich die Notationen der Mengenlehre – der Autor verwendet sie ja weiter unten selber – und die damit einhergehende Präzisierung des Funktionsbegriffs als Tripel (Definitionsbereich, Graph, Wertebereich) durchgesetzt haben, wurde es allerdings verwendet, um auszudrücken, zwei Funktionen stimmten im gesamten Definitionsbereich in ihren Werten überein: Man sagte dann, die Funktionen, etwa f und g, seien identisch gleich und schrieb „f ≡g“.