Gezeichnete Fotos

Wenn man ein Bild nicht nach der Natur, sondern nach einem Foto zeichnet, ist es im Ergebnis immer noch eine Zeichnung und kein Foto. Kann es dennoch sein, dass solche Bilder weiterhin die Charakteristik des Fotos behalten?

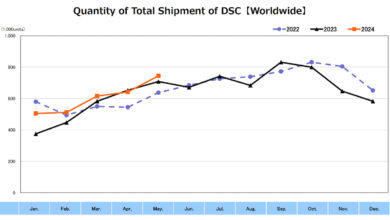

Zu dieser Frage inspirierte mich ein Zufallsfund. Beim Flanieren durch die City kam ich bei Felix Jud vorbei, Hamburgs wohl schönster Buchhandlung, die auch die interessanteste Grabbelkiste hat. Darin fand ich ein Buch mit dem wenig verkaufsfördernden Titel „Ungewisses Manifest 2“. Kein Wunder, so gesehen, dass es in der Grabbelkiste gelandet war. Es war auch nicht sein Titel, sondern das Porträt von Walter Benjamin auf dem Cover, das mein Interesse geweckt hatte.

Der französisch-schweizerische Schriftsteller und Zeichner Frédéric Pajak hat unter dem Titel „Ungewisses Manifest“ das Projekt einer Reihe von Essays (im weitesten Sinne) gestartet, von denen mittlerweile acht Bände erschienen sind; nur ein Teil davon wurde bislang ins Deutsche übersetzt.

In „Ungewisses Manifest 2“ geht es um Walter Benjamins letzte Jahre in Paris, um André Breton und seine Geliebte/Muse „Nadja“, um den vergessenen Historiker Augustin Thierry, um Edward Hopper und vieles andere einschließlich des Lebens des Autors. Pajak schweift ständig ab, er springt assoziativ von einem Thema zum anderen – man muss das mögen. Zwischen die Textblöcke sind Tuschezeichnungen des Autors gestreut, und um diese geht es mir hier: Schon beim ersten Durchblättern hatte ich den Eindruck, dass sie nach Fotografien entstanden waren, woraus sich sofort ein weiterer Gedanke ergab: Wie kann es sein, dass man einer Tuschezeichnung ansieht, ob ihr Vorbild die Realität selbst oder ein Foto war?

Die Fotografie wurde in ihren Anfängen oft als Alternative und Konkurrenz zur Malerei gesehen, aber auch die Künstler selbst haben sie schon früh als Hilfsmittel genutzt. Ein typisches Beispiel ist ein Foto, das Edvard Munch 1907 in seinem Warnemünder Hotelzimmer aufgenommen hat. Neben dem Modell Rosa Meissner erkennt man als geisterhafte Erscheinung den Maler selbst, der während der Langzeitbelichtung die Pose kontrolliert hatte.

In dem nach dieser Vorlage entstandenen Ölbild nimmt die Frau eine ähnliche Pose ein, und auch der gesamte Bildaufbau entspricht dem Foto, aber Munch hat kein Detail eins zu eins übertragen, sondern frei interpretiert. Dem Ergebnis ist in keiner Weise anzusehen, dass hier ein Foto als Hilfsmittel herangezogen wurde.

Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kamen Künstler auf die Idee, Fotos nicht bloß als unverbindliche Anregung zu nehmen, sondern regelrecht abzumalen. Als ich 1977 die documenta 6 in Kassel besuchte, sprang mir ein Gemälde ins Auge, das schon aufgrund seiner Abmessungen von fast sechs Quadratmetern unübersehbar war: „Linda“ von Chuck Close. Das hyperrealistische Porträt wirkte auf mich befremdlich – nicht nur weil die Konfrontation mit einem riesigen Gesicht irritierte, sondern mehr noch aufgrund der geringen Schärfentiefe: Das Gesicht selbst war scharf, aber am Hals und der Frisur erkannte man einen Schärfeverlauf, wie er für ein mit offener Blende aufgenommenes Foto typisch gewesen wäre.

Die Schärfentiefe ist eigentlich kein Konzept der Malerei. Auch der menschliche Blick kennt ja keine Schärfentiefe: Unsere Augen sehen nur in einem kleinen Bereich wirklich scharf, so dass wir unsere Umgebung abtasten müssen, und dabei stellen die Augen immer wieder neu scharf. So weit es unsere Sehkraft erlaubt, sehen wir daher alles scharf, und auch ein Maler hat keine Veranlassung, die scharfe Abbildung auf eine schmale Zone zu beschränken.

Das heißt wohlgemerkt nicht, dass in einem Gemälde alles scharf dargestellt sein müsste. Eine Bergkette am Horizont kann ein Maler beispielsweise im Dunst verschwimmen lassen, um die Luftperspektive anzudeuten. Oft folgt die Entscheidung zwischen Schärfe und Unschärfe allein den Absichten des Künstlers, der wichtige Motive mit großem Detailreichtum darstellt und weniger Wichtiges nur mit einigen Pinselstrichen skizziert. Eine Schärfe, die strikt von der Entfernung abhängt, gibt es aber nur in der Fotografie – und in Bildern, die von Fotografien abgemalt sind, was auch für viele Gemälde von Chuck Close gilt. (Übrigens leidet der Künstler, was ich 1977 noch nicht wusste, unter Prosopagnosie, also Gesichtsblindheit: Er hat Schwierigkeiten, die Gesichter bekannter Personen zu erkennen. Ob das seine Kunst beeinflusst hat, darüber kann man natürlich nur spekulieren.)

Ein anderer Künstler aus der gleichen Generation, dessen Werke oft auf dem Abmalen von Fotografien basieren, ist Gerhard Richter. Richter verwendet seltener eigene Fotos, öfter aber Bilder aus Zeitungen und Illustrierten, die er mit Wischeffekten verfremdet.

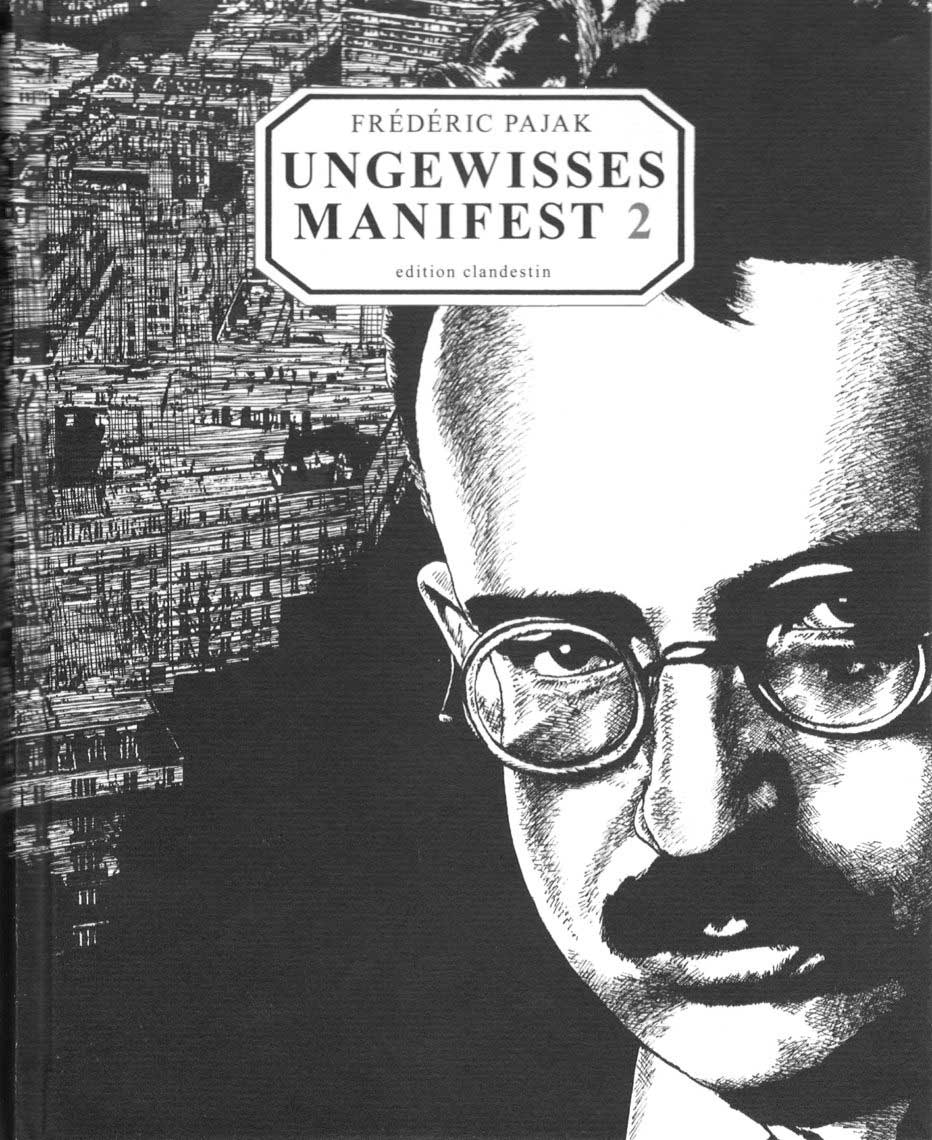

Was hat es nun aber mit den Bildern von Frédéric Pajak auf sich? Als Tuschezeichnungen taugen sie kaum dazu, Unschärfe und Schärfeverläufe wiederzugeben. In seinen Bildern ist der Hintergrund stets ebenso scharf wie der Vordergrund, was darauf hindeutet, dass die zugrundeliegenden Fotos mit kleiner Blende und entsprechend großer Schärfentiefe aufgenommen wurden. Was also weist auf eine Fotovorlage hin?

Einer der Unterschiede zwischen der fotografischen Abbildung der Realität und der durch die bildende Kunst ist die Zeit. Die kurze Belichtungszeit eines Fotos friert alle Veränderungen ein und greift einen einzigen Moment heraus. Das gilt sinngemäß selbst dann, wenn es sich wie im oben gezeigten Foto Edvard Munchs um eine Langzeitbelichtung handelt, denn in diesem Fall muss das Modell in einer starren Pose verharren. Der Künstler, der nach der Natur malt, integriert dagegen eine Fülle wechselnder Eindrücke zu einer Synthese, wie sie sich möglicherweise in keinem einzigen Augenblick genau so präsentiert hatte.

Der zweite wichtige Unterschied besteht im Einfluss der Absichten des Künstlers auf die Abbildung. Der Fotograf kann versuchen, den entscheidenden Moment zu erwischen und zum richtigen Zeitpunkt auf den Auslöser zu drücken, muss aber letztendlich nehmen, was kommt. Ein Modell kann er nach seinen Wünschen anleiten, aber wenn mehrere Personen gleichzeitig jeweils eine bestimmte Pose einnehmen und eine bestimmte Mimik zeigen sollen, wird es schnell schwierig. Kommen noch Tiere und/oder natürliche Prozesse hinzu, entgleitet dem Fotografen vollends die Kontrolle. Einem bildenden Künstler hingegen steht es frei, die Welt eben so abzubilden, wie er es will. Es ist das Zufällige, Unvollkommene, nicht Gewollte, sondern so Vorgefundene, das für Fotografien typisch ist – und ebenso für Zeichnungen und Gemälde, die Fotos eins zu eins umsetzen.