Fürchtet Euch … nicht?

Die klassische Antivirensoftware wird oft totgesagt, aber die Angriffe durch sogenannte Malware nehmen zu und können Sie die Ergebnisse Ihrer Arbeit, Ihr Geld und Ihre Privatsphäre kosten. Über die aktuelle Bedrohungslage und Verteidigungskonzepte habe mich gestern bei einem Hersteller von Software informiert, die auf verschiedenen Plattformen Schutz vor bösartiger Software bietet.

Am Montag hatte mich auf die Reise nach Bratislava gemacht. Dort befindet sich das Hauptquartier von ESET, einem Softwarehersteller, der seit über 20 Jahren Lösungen zum Schutz vor Malware entwickelt – im Gegensatz zur gewöhnlichen Software deren böser Zwilling, der dem Anwender auf vielfältige Weise schaden statt nützen soll. ESET beschäftigt weltweit mehr als 1200 Mitarbeiter, die aktuelle Bedrohungen zeitnah erkennen und die Anti-Malware-Software entsprechend aktualisieren sollen.

Am Tag nach dem 3:0 in die Slowakei zu reisen schien mir im letzten Moment vielleicht doch keine so gute Idee zu sein, aber die Slowaken sind freundliche Menschen und nehmen uns Niederlagen im Fußball nicht übel. Darüber hinaus scheint Deutschlands Europa-Politik dort sehr gut anzukommen; das gilt zumindest für meine Gesprächspartner.

Am Dienstag ging es dann aber den ganzen Tag um Malware und wie man sie bekämpft. Der früher übliche Begriff der Antivirensoftware ist im Grunde überholt. Das Konzept des Computervirus, der sich analog zu einem biologischen Virus von Computer zu Computer ausbreitet und dort Schaden anrichtet, stammt aus dem 70er Jahren. In den 80ern verbreiteten sich die ersten Computerviren und insbesondere in den 90ern entwickelten sie sich zu einer ernsten Bedrohung. Gefährliche Software, die sich ungefragt oder mit arglistiger Täuschung auf einem Computer installiert, die gibt es heute mehr denn je, aber technisch handelt es sich kaum noch um Viren, sondern eher um sogenannte Würmer, die sich über das Netz verbreiten. Allgemein spricht man von Malware, also Software, die ihrem nichtsahnenden Anwender schaden soll. Die Aufgaben von Software, die vor Malware schützen soll, hat sich entsprechend verändert und erweitert.

Sehr erfolgreich ist auch Ransomware – eine Malware, die Dateien auf der Festplatte verschlüsselt und sie erst wieder freigibt, wenn der Anwender eine vorgegebene Summe gezahlt hat. Ob er nach erfolgter Zahlung aber wirklich seine Daten zurück bekommt, ist keineswegs sicher. Manchmal bleibt den Opfern aber kaum eine andere Wahl, als das Risiko einzugehen: Backups der Daten wären zwar die Rettung, aber wenn das Backup-Laufwerk ständig angeschlossen ist, hat die Ransomware möglicherweise auch schon die Backups verschlüsselt. Selbst eine Dropbox oder andere Speichermöglichkeiten in der Cloud sind vor solchen Angriffen nicht sicher.

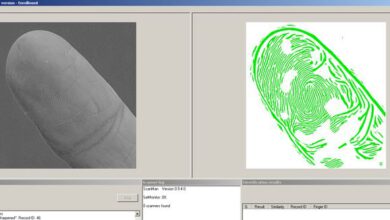

Antivirensoftware, wie man sie aus den 90ern kennt, wäre solchen Bedrohungen nicht mehr gewachsen. Sie beruhte vor allem darauf, den Programmcode auf Virus-Signaturen zu durchsuchen – charakteristische Fragmente von Viren, an denen eine Infektion zu erkennen ist. Eine deutlich mächtigere Methode, die auch viele noch unbekannte Malware aufspüren kann, untersucht dagegen das Verhalten von Software und erkennt typische Muster von Angriffen: Wenn sich eine Software wie Malware verhält, dann ist sie vermutlich eine, auch wenn sie nicht so aussieht. ESETs Software nutzt für solche Verhaltensstudien eine Emulation: Der überprüfte Code wird testweise in einer virtuellen Umgebung ausgeführt, wo er keinen Schaden anrichten kann.

Die Antivirensoftware von einst ist tatsächlich tot, aber die Abwehr von Malware ist wichtiger denn je. Und die Bedrohungen werden künftig immer neue Ziele finden: Home Automation macht Ihre Wohnung angreifbar und man mag sich kaum vorstellen, was Malware in einem sich selbst steuernden Auto anrichten könnte. Die Hersteller von Anti-Malware-Lösungen werden auch in Zukunft genug zu tun haben.

In Kürze fliege ich übrigens von Bratislava weiter nach Prag; dort werden heute neue Kameras vorgestellt. Aber das ist ein ganz anderes Thema, auf das ich in dieser Woche wohl noch nicht eingehen kann.