Ein Doktor mogelt nicht

Viele können es ja schon nicht mehr hören: Erneut gibt es Zweifel an der Doktorarbeit eines Politikers; aktuell trifft es Ursula von der Leyen, bis dato Doktorin der Medizin. Trotz der zahlreichen, ähnlich gelagerten Fällen in der Vergangenheit ist es aber noch immer nicht Gemeingut, dass man bei einer Dissertation nicht mogeln darf.

Um eines vorauszuschicken: Mir geht es hier um Doktorarbeiten und die Anforderungen, die sie erfüllen müssen. Ob Ursula von der Leyen eine gute Verteidigungsministerin ist, hat nichts mit der Qualität ihrer medizinischen Doktorarbeit zu tun. Zu ihren Leistungen als Ministerin kann man diverse Positionen vertreten, aber ich werde an dieser Stelle für keine von ihnen plädieren. Ob ein Politiker aufgrund von Verfehlungen zurücktreten muss, hat ohnehin wenig mit den Verfehlungen selbst zu tun; die entscheidende Frage ist, ob man noch gebraucht wird oder ohnehin weg muss. Es gehört zu den Regeln der deutschen Politik, dass kein Minister sein Amt wegen erwiesener Unfähigkeit aufgeben muss – aber wer seinen Job schlecht macht, darf sich in seinem Privatleben nichts zuschulden kommen lassen, denn jede Petitesse könnte ihm dann das Genick brechen.

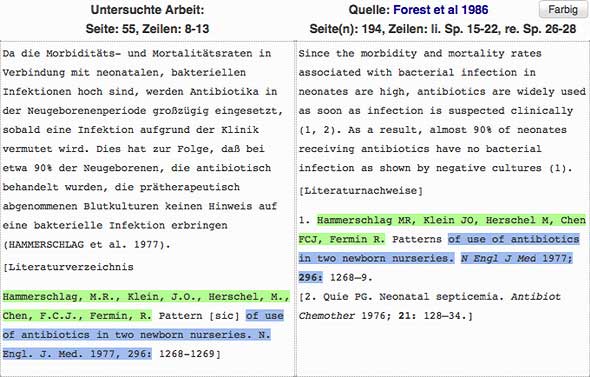

Im Fall von Ursula von der Leyen war es wieder einmal VroniPlag, die ihre Dissertation „C-reaktives Protein als diagnostischer Parameter zur Erfassung eines Amnioninfektionssysndroms bei vorzeitigem Blasensprung und therapeutischem Entspannungsbad in der Geburtsvorbereitung“ unter die Lupe genommen haben. Wer genau hinter dieser Untersuchung steht, spielt keine Rolle; die konkreten Vorwürfe werden auf der VroniPlag-Website transparent dokumentiert und können von jedem Interessierten überprüft werden. Wenn die Vorwürfe zutreffen, ist es egal, wer sie vorgebracht hat, und falls nicht, gilt dasselbe. Die Plagiatsjäger führen nicht ihren Ruf oder ihr Renommee ins Feld, sondern allein die Kraft ihrer Argumente selbst.

In Kommentaren auf Facebook und anderswo im Internet reagieren manche genervt: „Was ist schon dabei, mal abzuschreiben; das haben doch alle mal gemacht.“ Oder man versteht gar nicht erst, was an der Übernahme eines fremden Textes überhaupt so schlimm sein soll: „Es ist doch egal, dass sie es nicht erst umformuliert hat.“ Andere werfen ein, dass ja niemand das Rad neu erfinden könne; manche Dinge seien eben so, wie sie sind, und daher könne man das nicht viel anders sagen, als schon ein anderer vor einem getan hat. Das ist aber alles unerheblich, denn aus solchen Kritiken spricht ein Unverständnis darüber, was eine saubere wissenschaftliche Arbeit ist, wie man sie in einer Dissertation voraussetzen muss.

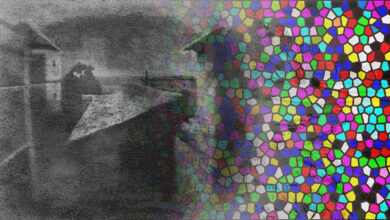

In der Wissenschaft kommt es gar nicht so sehr auf individuelle wissenschaftliche Arbeiten an, auch wenn solche einzelnen Arbeiten oft besonders herausgehoben werden und ihren Autoren bisweilen einen Nobelpreis einbringen. Entscheidend ist der wissenschaftliche Diskurs, in dem unterschiedliche Ansätze und Theorien wetteifern. Eine Dissertation ist wie jede wissenschaftliche Arbeit ein Hypertext; sie ist mit einer Vielzahl anderer Arbeiten verknüpft und von ihnen abhängig, und Zitate und Literaturverweise drücken diese Abhängigkeiten aus. Ein Aufsatz, der ohne jeden Bezug die Welt erklären wollte, wäre wissenschaftlich wertlos.

Es ist in der Tat richtig, dass niemand das Rad neu erfinden kann. Jede Arbeit baut auf früheren Arbeiten auf, die deren Grundlagen gelegt haben, und dies zeigt der Autor durch entsprechende Literaturverweise an. Andere Referenzen verweisen auf Veröffentlichungen, die die eigene Position unterstützen, und wieder andere formulieren Ideen, mit denen der eigene Ansatz konkurriert, dessen Überlegenheit man beweisen will. Es ist also völlig in Ordnung, sich bei der Darstellung des Hintergrunds, vor dem man seine eigenen Ideen entwickelt, auf andere Autoren zu beziehen. Das ist sogar zwingend notwendig. Man muss dabei aber sauber arbeiten und jede wörtliche oder sinngemäße Übernahme als solche kennzeichnen.

Der Verzicht auf eine solche Kennzeichnung verdeckt nicht selten noch ein tiefer gehendes Problem. Nehmen wir an, ich wollte eine bestimmte These vertreten und mir fiele ein, dass Platon wohl etwas Ähnliches in einem seiner Dialoge geschrieben hätte. Leider fehlt mir Zeit, Muße und Lust, die Dialoge vollständig selbst zu lesen, und daher greife ich zu einem populärphilosophischen Buch, sei es Weischedels „Philosophische Hintertreppe“ oder etwas von Richard David Precht, in dem ich tatsächlich das Passende finde. Natürlich kann ich, sofern ich eine philosophische Arbeit schreibe, weder Weischedel noch Precht zitieren – nicht nur sind diese Werke mangels wissenschaftlichen Anspruchs nicht zitierfähig, das Zitat würde mich auch entlarven: Es machte offensichtlich, dass ich die Originalliteratur gar nicht gelesen habe. Das aber wäre eine Voraussetzung dafür, überhaupt ernst genommen zu werden.

Also verschweige ich den mir so nützlichen Autor und bediene mich nur bei dessen Zitaten und Literaturverweisen – in der Hoffnung, dass wenigstens dieser Autor die Originalliteratur gelesen hat. Das kann riskant sein. Vielleicht hat der Autor Platon völlig missverstanden, vielleicht hat er Platon ein falsches Zitat unterschoben, oder vielleicht stimmt zwar fast alles, nur findet sich die entscheidende Aussage nicht im „Timaios“, wie ich aus zweiter Hand behauptet habe, sondern im „Kritias“. Und dann kann es peinlich werden.

Ursula von der Leyen scheinen solche Fehler an mehreren Stellen unterlaufen zu sein. Eine als Unterstützung angeführte Literaturstelle belegt ihre These keineswegs; eine Aussage, die einem Autor unterstellt wird, hat dieser gar nicht getroffen. So etwas passiert, wenn man sich auf andere verlässt und deren Fehler übernimmt, und wenn man solche Zitate verschleiert, wird der Fehler eines Anderen zum ausschließlich eigenen Fehler – dumm gelaufen. Solche Arbeiten bringen den wissenschaftlichen Diskurs nicht voran; sie sind ein bloßes Ärgernis. Wenn sie wiederum andere auf falsche Ideen bringen, können sie sogar gefährlich werden.

Nun sind Doktorarbeiten in der Medizin zugegebenermaßen ein Sonderfall. Bei anderen Studienrichtungen schreibt man am Ende seines Studiums eine Master-Arbeit – oder, wenn man nur mal in den Universitätsbetrieb hinein schnuppern wollte, eine Bachelor-Arbeit. Zu meiner Zeit stand am Ende noch eine Diplom- oder Magisterarbeit, je nachdem, ob man Natur- oder Geisteswissenschaften studierte. Eine Doktorarbeit kann sich diesem Abschluss anschließen, ist aber die Ausnahme – in vielen Fächern promovieren nur jene, die eine wissenschaftliche Laufbahn anstreben. In der Medizin hingegen schließen fast alle Absolventen mit dem Doktorgrad ab, und es liegt auf der Hand, dass das durchschnittliche Niveau solcher Arbeiten entsprechend gering sein muss. Es gibt auch gar nicht so viele wirklich spannende Themen, als dass jeder Doktorand der Medizin seine Wissenschaft voranbringen könnte. Man erkennt dies schon an der geringen Länge solcher Arbeiten – bei Ursula von der Leyen macht der Inhalt ihrer Doktorarbeit nur 62 Seiten aus und manche Arbeiten in der Medizin sind sogar noch kürzer. In anderen Fächern reicht das höchstens für den Bachelor. Damit ist aber auch der Schaden geringer, den eine mangelhafte Doktorarbeit anrichten kann. Es ist kaum anzunehmen, dass irgendein Arzt eine Diagnose auf Basis einer solchen Dissertation treffen würde; dazu müssten die Ergebnisse schon in einer Fachzeitschrift publiziert sein, wozu der Artikel eine weitere peer review durchlaufen müsste.

Werner Bartens, der Medizin-Experte der Süddeutschen Zeitung, hat jüngst vorgeschlagen, den Abschluss des Medizinstudiums zu reformieren: Ein angehender Arzt kann ein guter Diagnostiker oder ein guter Chirurg sein; das kann und muss er aber nicht mit einer klassischen Doktorarbeit unter Beweis stellen. Anders sieht es bei Absolventen aus, die eine Karriere in der klinischen Forschung oder der Grundlagenforschung anstreben. Ein Student der Medizin müsste sich entscheiden, was er will, und seine Fähigkeiten in einer dieser drei Richtungen unter Beweis stellen. Mit dem Ergebnis könnte dann auch der Patient mehr anfangen als mit der heute üblichen Doktorarbeit, die unter Medizinern anscheinend nicht hinreichend ernst genommen wird und andererseits nicht unbedingt jene Fähigkeiten eines Arztes nachweist, auf die es uns letztendlich ankommt.

Ob ein guter Arzt oder eine gute Ärztin dann aber auch ein guter Politiker oder Politikerin ist, das ist dann noch einmal eine ganz andere Frage.