documenta 15: Künstler vs. Kollektiv?

Streit um die documenta, die Kassel alle fünf Jahre zum Nabel der Kunstwelt macht, ist nicht neu – irgendwas ist eigentlich immer, so weit ich zurückdenken kann, nämlich bis zur documenta 6 in 1977. Diesmal gehen die Auseinandersetzungen aber so weit, dass die Institution selbst in Frage gestellt wird und zumindest als dringend reformbedürftig gilt; die Geschäftsführerin der documenta gGmbH ist bereits zurückgetreten. Letzte Woche war ich in Kassel, um mir das selbst einmal anzuschauen. (Einige Impressionen von meinem Besuch der documenta 15 hatte ich bereits gepostet.)

Seit 1955 wird Kassel alle (ungefähr) fünf Jahre zur documenta-Stadt, und fast fünf Jahre dauert auch die Vorbereitung der weltweit wichtigsten Ausstellung zeitgenössischer Kunst. Jede documenta hat ihren eigenen künstlerischen Leiter oder Leiterin, der oder die eine eigene Leitidee setzt und davon ausgehend die eingeladenen Künstler und Künstlerinnen auswählt. Als Kurator der documenta 15 (oder „documenta fifteen“, wie sie offiziell geschrieben wird) war das indonesische Künstlerkollektiv Ruangrupa ausgewählt worden, das seinerseits 14 weitere Kollektive und Organisationen, vor allem aus dem globalen Süden einlud, Kassel für 100 Tage bis zum 25. September zu bespielen. Zentren einer documenta sind traditionell das Fridericianum, eines der ältesten Museen Europas, und die 1992 gebaute documenta-Halle, aber meist werden diverse weitere Orte in der Stadt mit einbezogen, einschließlich der weitläufigen Karlsaue an der Fulda und manchmal des Bergparks Wilhelmshöhe. Diesmal sind auch die Grimmwelt, ein Museum zu den Brüdern Grimm und ihren Märchen, und das Museum für Sepulkralkultur dabei, die beide unabhängig von der documenta einen Besuch lohnen.

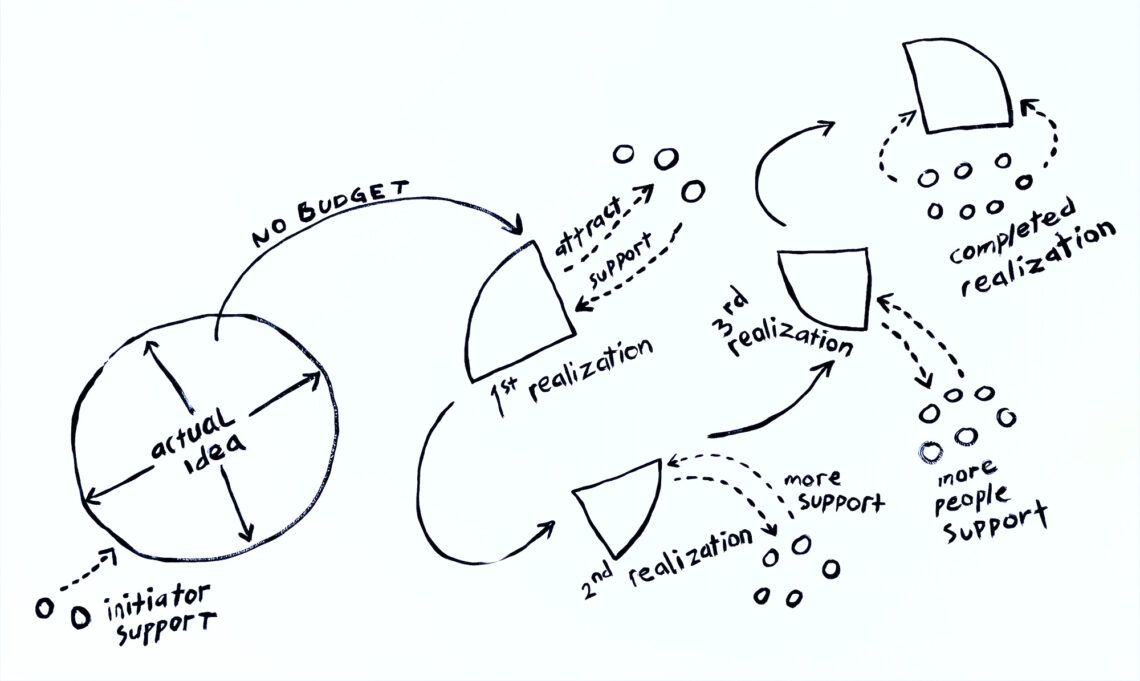

Das leitende Konzept der documenta fifteen heißt Lumbung – das indonesische Wort für eine Scheune, in der der Überschuss der Reisernte gelagert wird, auf den dann alle Bedürftigen der Gemeinschaft zurückgreifen können. Runangrupa wollte diese Idee auf die künstlerische Praxis übertragen: „Auch die Künstler*innen, Kollektive, Organisationen und Aktivist*innen, die von ruangrupa zur documenta fifteen eingeladen wurden, teilen ihre Ressourcen miteinander: Zeit, Raum, Geld, Fürsorge, Ideen und Wissen“ – was konkret zum Beispiel bedeutete, dass das verfügbare Budget unter allen Beteiligten aufgeteilt wurde.

Dieser auf mehreren Ebenen kollektive Ansatz führte allerdings auch dazu, dass das Ergebnis der Ausstellungsplanung selbst von den Kuratoren kaum noch zu überblicken war und ihnen die Kontrolle entglitt – einer der Gründe für den Eklat um die antisemitischen Motive des 10 mal 10 Meter großen Bildes People’s Justice, das von Taring Padi, einem indonesischen Institut für bürgernahe Kultur, erst auf dem zentralen Friedrichsplatz aufgestellt und wenige Tage später wieder abgebaut wurde. Ich hatte an dieser Stelle darüber berichtet. Ein Mitglied von Ruangrupa hat den Hintergrund zu erklären versucht, wenngleich bis heute nicht wirklich klar geworden ist, wieso und wozu üble antisemitische Stereotype europäischer Herkunft von indonesischen Oppositionellen verwendet wurden – wohlgemerkt in einem Land, in dem es kaum Juden gibt.

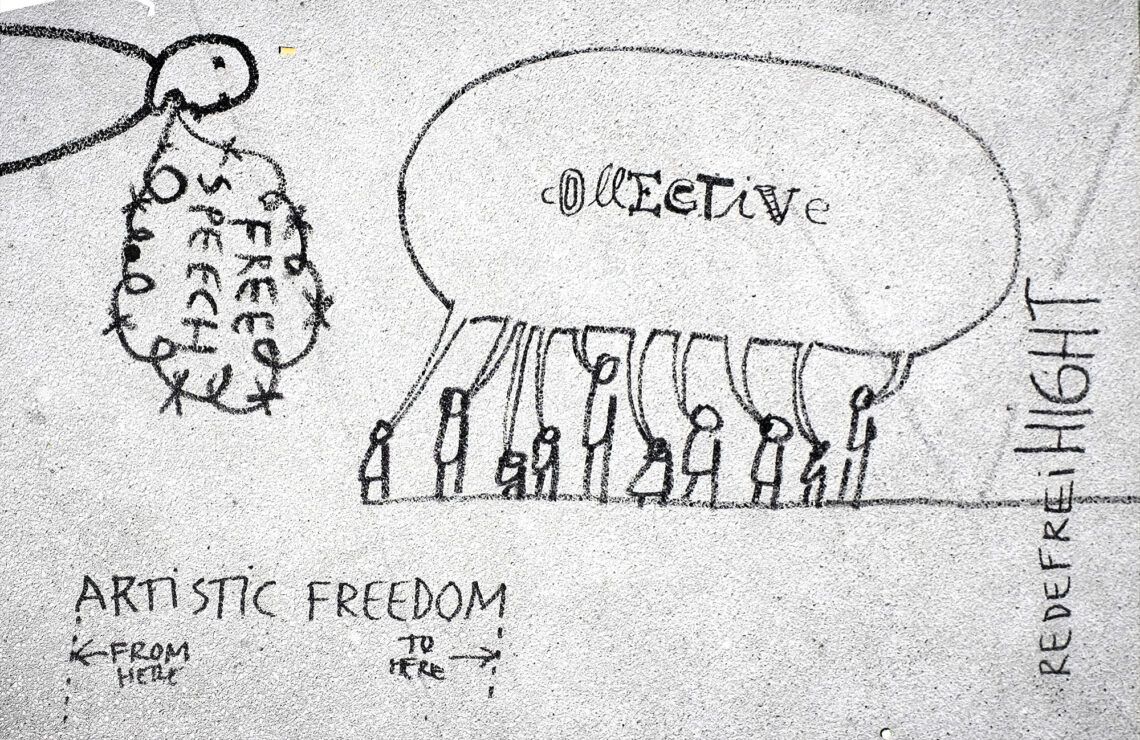

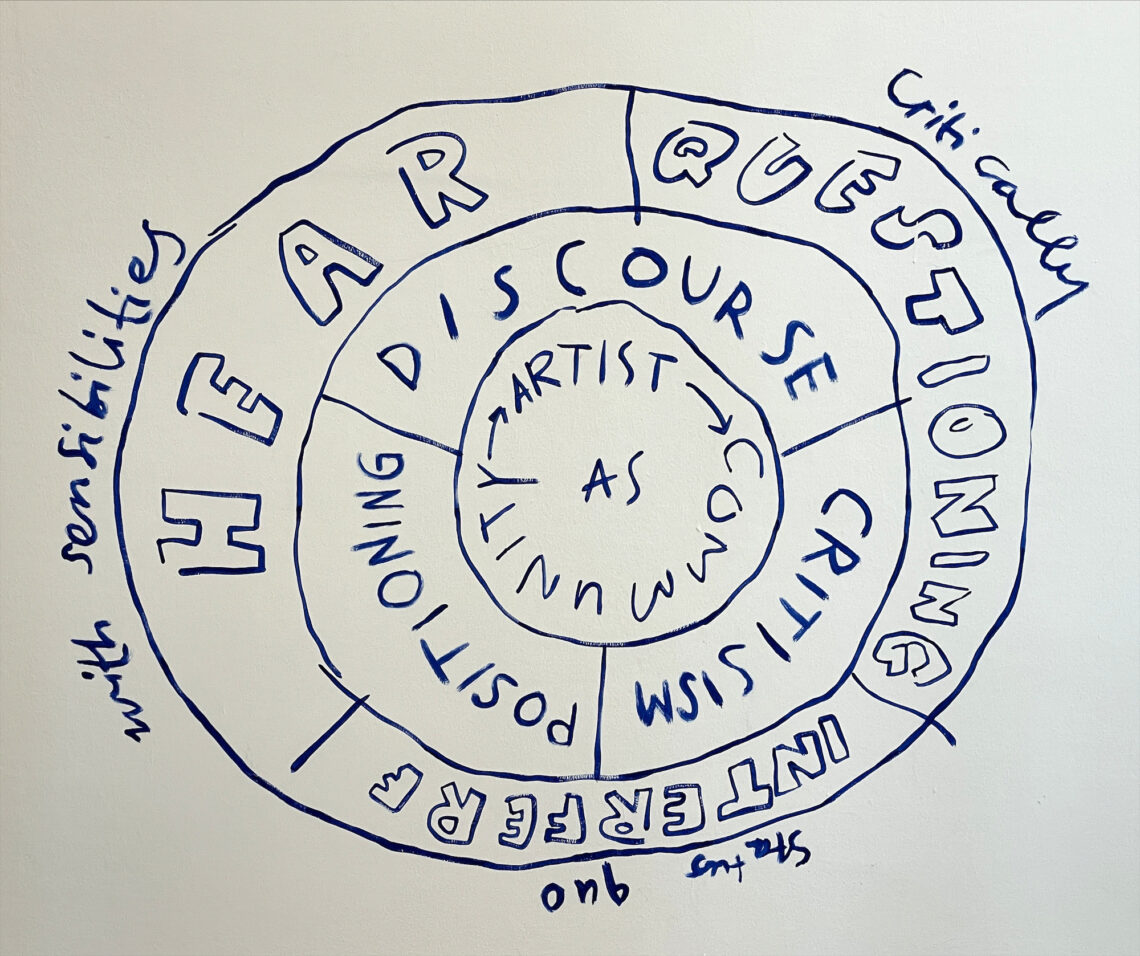

Unabhängig davon wird das Konzept aber auch grundsätzlich kritisiert, so unter anderem von Bazon Brock, dem emeritierten Professor für Ästhetik, der einst die documenta 4, 5, 6, 7, 8 und 9 mit seiner Besucherschule begleitet hatte und nun im Feuilleton der SZ und anderswo den wütenden alten weißen Mann gibt. Wenn Brock „Kollektiv“ hört, denkt er gleich an Kollektivierung und staatlichen Zwang, der die Künstler gängelt. Er postuliert einen Gegensatz zwischen Kunst und Kultur (oder, weil mit angehängtem „-ismus“ alles noch schlimmer klingt, einem Kulturalismus), wobei ihm Kultur oder Kulturalismus wiederum Gleichmacherei ist – der sanfte Druck, mit dem die Gesellschaft die Kreativität des stets individualistischen Künstlers in vorgegebene Kanäle leiten möchte. Der Künstler, und damit wirkliche Kunst, sei überhaupt erst eine europäische Erfindung und nur rund 600 Jahre alt, so Bazon Brock, was die documenta-fifteen-Kollektive aus dem globalen Süden erst einmal anerkennen müssten. Die alten Ägypter oder die Chinesen mögen eine große Kultur gehabt haben, aber keine Kunst.

Bei der documenta fifteen läuft also nach Bazon Brocks Ansicht alles falsch – oder vielmehr genau richtig, da die Veranstaltung zeige, wie weit es mit dem von ihm beklagten Sieg des Kulturalismus über die Kunst gekommen sei. Entsprechend forderte er – wiederum in der SZ – die documenta-Geschäftsführerin Sabine Schormann höhnisch auf, stark zu bleiben und die Kritik am Konzept weiter zu ignorieren. Ihr Rücktritt vor einigen Tagen ist wohl ihrem seltsamen Ungeschick zuzurechnen, angemessen mit den Antisemitismusvorwürfen umzugehen. Sie hatte selbst wohlgesonnene Experten wie Meron Mendel vergrätzt und eine Debatte des Kuratorenkollektivs mit seinen Kritikern eher zu verhindern versucht. Kritik an den Kuratoren gehörte schon immer zur documenta, aber dass es nicht zu einem Austausch der Meinungen kam, war neu.

Aber zurück zu Bazon Brocks Thesen zu Kunst, Kultur und Kollektiven. Sind sie ernsthaft haltbar? Wer hat denn vor mehr als 15.000 Jahren die Wandmalereien von Altamira oder der Chauvet-Höhle geschaffen, wenn nicht Künstler, auch wenn wir nichts von ihnen wissen und nur ihre Werke kennen? Sicher waren es keine Kunsthandwerker, die auf Befehl Bilder nach dem Zeitgeschmack malten. Eine Kultur mag ein Beharrungsvermögen zeigen, während der einzelne Künstler über sie hinaus geht, aber auf Dauer sind es Künstler, die Kulturen mit erschaffen und weiterentwickeln.

Dabei ist die Vorstellung vom individualistischen Künstler, wie er Bazon Brock vorschwebt, nicht einmal 600 Jahre alt. Jahrhunderte lang entstand große Kunst als Auftragskunst nach den Wünschen der Kirche, von Fürsten oder reichen Bürgern. Wenn wir uns an Leonardo da Vinci, Dürer oder Rembrandt noch heute erinnern, während die meisten ihrer Kollegen in Vergessenheit geraten sind, dann liegt das natürlich an ihrer individuellen Kreativität, die sich notfalls auch im Widerstreit mit den Ansprüchen ihrer Auftraggeber durchgesetzt hat. Dennoch müssen wir feststellen, dass unter starkem gesellschaftlichem und ökonomischem Druck Kunst entstanden ist – und manchmal sogar mit dem Ergebnis, dass die Künstler dank ihrer Einkünfte ein gutes Leben führen konnten.

Brock hat vermutlich einen Künstler wie Vincent van Gogh (1853–1890) im Sinn, der zeitlebens nur wenige Werke verkaufen konnte – belegt ist ein einziger Verkauf aus seinem Todesjahr. Nur wer mit der Gesellschaft hadert, die sich für seine Kunst nicht interessiert, gilt als guter Künstler, aber dieses Bild des einsamen, unverstandenen und erst posthum erfolgreichen Malers hat sich überhaupt erst um die Wende zum 20. Jahrhundert durchgesetzt.

Zudem findet man diese Vorstellung des Künstlers zwar in der bildenden Kunst, aber fast nirgendwo sonst. Im Theater und im Bereich der Musik gab und gibt es weit mehr Ensembles als Solisten, und bis zur Erfindung von Bild- und Tonaufzeichnungsverfahren war Misserfolg wegen Desinteresses des Publikums keine Option. Musik und Drama mussten Zuhörer oder Zuschauer unmittelbar packen; auf einen posthumen Ruhm nach lebenslanger Erfolglosigkeit konnte man nicht hoffen. Wenn Shakespeares Dramen nicht schon sein Londoner Publikum begeistert hätten, wären sie uns auch nicht in gedruckter Fassung erhalten geblieben, um sie heute neu zu entdecken. In Verhandlungen mit Shakespeare – Innenansichten der englischen Renaissance, erschienen 1990 im Verlag Klaus Wagenbach und mittlerweile leider vergriffen, hat Stephen Greenblatt die Entstehung dieser Stücke als – durchaus konfliktreiche – Verhandlungen des Autors mit der Gesellschaft beschrieben, in der er lebte. Im Titel des englischen Originals spricht Greenblatt von der „Zirkulation sozialer Energie“, worin ihn Ruangrupa als einen Gleichgesinnten erkennen könnten.

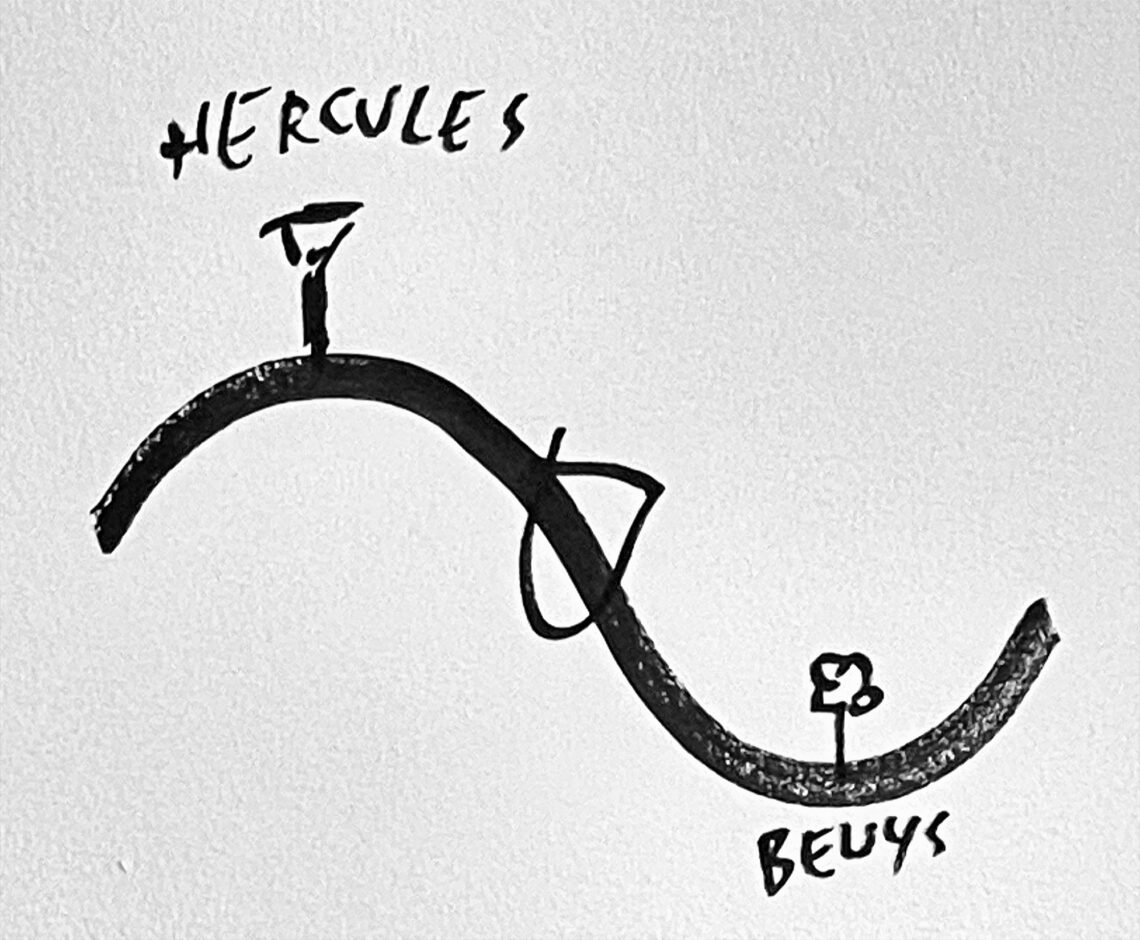

Das Konzept von Ruangrupa, das Publikum in seine Workshops und Aktionen mit einzubeziehen und in die Gesellschaft hinein zu wirken, erinnert an Joseph Beuys’ Konzept der Sozialen Plastik. Mit seiner These „Jeder Mensch ist ein Künstler“ wollte Beuys ja nicht behaupten, jeder hätte das Talent, große Kunst zu schaffen, sondern die Menschen vielmehr dazu aufrufen, sich künstlerisch zu äußern und damit die Gesellschaft zu verändern.

Bezüge fand ich überraschenderweise auch zu einem Buch, das ich gerade las, David Graebers und David Wengrows The Dawn of Everything – A New History of Humanity, dem wohl aufregendsten Werk über die menschliche Frühgeschichte, das in letzter Zeit erschienen ist (in deutscher Übersetzung hat es Klett-Cotta als Anfänge – Eine neue Geschichte der Menschheit herausgebracht). Graeber und Wengrow schreiben darin über Konzepte wie Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, und weisen darauf hin, dass unsere Vorfahren „Freiheit“ wohl nicht theoretisch und vom Prinzip her, sondern ganz praktisch gesehen haben (in meiner Übersetzung, da mir die deutsche Ausgabe nicht greifbar ist): „Was den Hadza, den Wendat oder „egalitären“ Völkern wie den Nuer wichtig gewesen zu sein scheint, waren nicht so sehr formale als vielmehr substanzielle Freiheiten. Sie interessierten sich weniger für die prinzipielle Reisefreiheit als für die konkrete Möglichkeit, zu reisen – weshalb sie die Angelegenheit vor allem unter dem Aspekt der Verpflichtung betrachteten, Fremden Gastfreundschaft zu gewähren. Gegenseitige Hilfe – die zeitgenössische europäische Beobachter oft als „Kommunismus“ bezeichneten – erschien ihnen als notwendige Voraussetzung individueller Autonomie.“ Genauso kann man auch die gegenseitige Unterstützung in einem künstlerischen Kollektiv als Voraussetzung dafür sehen, individuelle kreative Leistungen erbringen zu können.

Die Ausstellungen in Kassel bieten dafür ganz konkrete Beispiele – wie die Probleme von Künstlern in Gaza, Leinwände, Farbe und Pinsel an den ägyptischen oder israelischen Grenzkontrollen vorbei ins Land zu schmuggeln. Aber das ist natürlich nicht die Welt, in der Bazon Brock lebt. Werke verschiedener Künstler aus dem Gazastreifen sind im WH22 in der Werner-Hilpert-Straße 22 nahe dem Hauptbahnhof/Kulturbahnhof ausgestellt, und sie gehören zu den wenigen klassischen Tafelbildern, die auf der documenta fifteen zu sehen sind:

Dass manche der Bilder aus mehreren Leinwänden zusammengesetzt sind, hat einen praktischen Grund: So ließen sie sich leichter aus Gaza heraus bringen, um auf internationalen Ausstellungen präsentiert zu werden.

Das WH22 befindet sich in einem um 1900 von einem Weinhändler erbauten Gebäude. Nimmt man darin nicht die Treppe nach oben, die zu den von The Question of Funding kuratierten Werken aus Gaza führt, sondern steigt viele Stufen in den Keller hinab, bietet sich ein völlig anderes Bild:

In den tiefsten der Kellergewölbe veranstaltet Party Office B2B Fadescha, ein „ein antirassistischer, Kasten ablehnender, trans*feministischer Kunst- und Sozialraum“ aus Delhi, nächtliche Partys: „Ausgehend von einem Verständnis der Party als Ort der Befreiung möchte das Projekt neoliberalen Definitionen produktiver Zeit Ruhe, Rave und radikalen Genuss als Strategien der Widerstandsfähigkeit entgegenstellen. Zu diesem Zweck kreieren Party Office eine Tanzfläche, einen Zwinger, einen Leseraum und Ruheorte.“

Nicht alles, was auf der documenta fifteen präsentiert wird, ist wirklich gelungen, und bei manchen dezidiert politischen Präsentationen fragte ich mich, worin die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema bestand. So im Fall der Aboriginal Embassy auf dem Friedrichsplatz, einer bloßen Abspielstation für öde Videos und ihrem Namen zum Trotz keine Repräsentanz australischer Ureinwohner (übrigens just an der Stelle, an der Walter De Maria 1977 seinen Vertikalen Erdkilometer versenkt hatte, insgesamt 1000 Meter lange Messingstäbe, die also nicht ganz bis Australien reichten). Gerade die simpelsten Werke stellten sich manchmal als besonders pfiffig heraus, wie etwa Dan Perjovschis Graffiti auf den Säulen des Friedricianums und dem Platz vor dem Kulturbahnhof, oder auch die Werbeschilder für die fiktive muslimische Fastfood-Kette „Halal Fried Chicken“, die sich im ganzen Stadtgebiet finden.

Die documenta fifteen läuft noch bis zum 25. September und meiner Meinung nach lohnt sich für jeden Kunstinteressierten der Besuch. Ich hatte einen ganzen und zwei halbe Tage zur Verfügung, was bei weitem nicht ausreichte, alle Ausstellungen und Veranstaltungen zu besuchen. Selbst für viele der Werke, die ich gesehen habe, hätte ich mir mehr Muße gewünscht, um ihnen gerecht zu werden.

Ein sehr interessanter Beitrag mit ordentlich „food for thought“. Vielen Dank dafür!