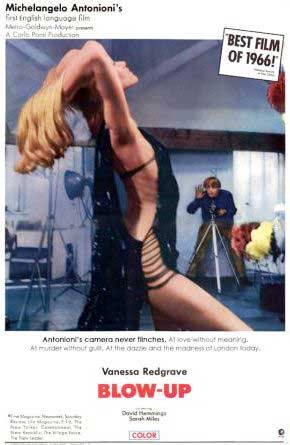

„Blow-Up“ und die Privatsphäre

Nächstes Jahr wird es ein halbes Jahrhundert her sein, dass Michelangelo Antonionis „Blow-Up“ in die Kinos kam, und die Jüngeren unter uns kennen den Film wohl gar nicht mehr. Wer noch eine Inspiration für den DOCMA Award 2015 sucht, sollte ihn kennenlernen.

In jeder Liste von Filmen, die man gesehen haben muss, dürfte „Blow-Up“ (1966) weit oben stehen. Auch wenn die Schilderung von 24 Stunden im Leben eines Londoner Fotografen kein sehr realistisches Bild seines Berufs zeichnet – aber gerade deshalb bei vielen männlichen Zuschauern die Wunsch weckte, ihm nachzueifern – und es dem Plot hier und da an Logik mangelt. „Blow-Up“ kann man immer wieder sehen und jedes Mal neue Details entdecken – wenn etwa Thomas, der Fotograf, eine Mitarbeiterin anruft, damit sie einen zum Verkauf stehenden Antiquitätenladen für ihn erwirbt – das Stadtviertel sei im Kommen; er hätte dort schon Schwule mit Pudeln gesehen. Seine Mitarbeiterin kapiert den Zusammenhang nicht, aber wir, die wir heute mit den Mechanismen und Stadien der Gentrifizierung vertraut sind, verstehen nur zu gut.

Aber zurück auf Anfang: Am frühen Morgen verlässt eine Gruppe von Obdachlosen eine Unterkunft. Einer von ihnen springt ein paar Straßen weiter in ein dort geparktes Rolls-Royce-Cabrio – der Fotograf (David Hemmings) hatte sich unter die Obdachlosen gemischt, um heimlich für ein Buchprojekt zu fotografieren. Auf der Fahrt zu einem Treffen mit seinem Verleger (Peter Bowles) stoppt er in Greenwich beim Maryon Park und beobachtet dort ein Liebespaar, eine junge Frau (Vanessa Redgrave) mit einem älteren Mann. Thomas fotografiert sie heimlich mit seiner Nikon F, aber die Frau bemerkt ihn schließlich, folgt ihm und fordert die Herausgabe des Films: „Was tun Sie da? Hören Sie auf! Geben Sie mir die Bilder. Sie können doch nicht Leute einfach so fotografieren.“ Aber Thomas weist sie brüsk ab: „Wer sagt das? Ich mache nur meinen Job. Einige Leute sind Stierkämpfer, andere Politiker. Ich bin Fotograf.“ Später taucht sie in seinem Studio auf – Thomas hat inzwischen ein legendäres Shooting mit Veruschka von Lehndorff absolviert –; die beiden schlafen miteinander und er gibt ihr eine Filmpatrone – es ist eine andere (die Telefonnummer, die sie ihm gibt, erweist sich später als ebenso falsch).

Da sein Interesse an den Bildern aus dem Park geweckt ist, vergrößert er die Schwarzweißnegative. Irgendetwas irritiert ihn; er macht immer größere Abzüge und Ausschnittvergrößerungen, fotografiert die Abzüge ab und vergrößert diese Ausschnitte weiter, und meint schließlich im Hintergrund eines der Bilder eine Hand mit einer Pistole zu erkennen. Da sich die Details im groben Filmkorn auflösen, bleibt die Interpretation spekulativ. Hatte er durch sein Auftauchen im Park einen Mord verhindert? In einem der letzten Bilder liegt dann aber ein Mann im Gras – ein Mordopfer? Der Fotograf fährt abends noch einmal zum Maryon Park und findet dort die Leiche des älteren Liebhabers. Zurück im Studio (Antonioni hatte in einem echten Studio gefilmt, dem des Fotografen John Cowan) muss Thomas feststellen, dass dort eingebrochen wurde; der Film und die Vergrößerungen sind verschwunden und der eine Abzug, der den Einbrechern entgangen ist, bleibt ein Vexierbild – in seiner Kornstruktur kann jeder sehen, was er sehen will.

In der Nacht sucht Thomas einen Zeugen, mit dem er ein drittes Mal zum Park fahren will, um das Opfer zu fotografieren, doch sind seine Freunde zu beschäftigt, mit Sex, Drogen, Rock’n’Roll oder einer Kombination davon, und er kann nicht zu ihnen durchdringen. „Müsstest Du jetzt nicht in Paris sein?“, fragt er Veruschka; sie zieht an ihrem Joint und sagt „Ich bin in Paris.“

Am nächsten Morgen ist die Leiche verschwunden. Thomas hatte versucht, die Wahrheit dessen zu beweisen, was seine grobkörnigen Ausschnittvergrößerungen zu zeigen schienen, und die Schlussszene symbolisiert seine Kapitulation: Eine Truppe von Pantomimen, die im Laufe des Films immer wieder auftauchte, mimt ein Tennisspiel im Park. Nachdem der nicht vorhandene Ball über den Zaun des Tennisplatzes geflogen zu sein scheint, lässt sich Thomas auf das Spiel ein und wirft den „Ball“ zurück. Das Match geht weiter und nun hören wir – und, so steht zu vermuten, auch der Fotograf – das Plopp … Plopp … Plopp des imaginierten Tennisballs.

Es ist eine ironische Wendung, dass Thomas zunächst ohne jeden Skrupel Fremde wie die Obdachlosen und das Liebespaar im Park fotografiert; Protest weist er arrogant zurück. Aber gerade nachdem ihm der mutmaßliche Mord eine Rechtfertigung gegeben hat, das vermeintlich Private öffentlich zu machen, scheitert er. Seine heimlichen Aufnahmen beweisen nichts und sind am Ende verschwunden, seine Freunde können und wollen ihm nicht helfen, weil sie sich im entscheidenden Moment in ihrer eigenen Privatsphäre hermetisch abgekapselt haben. So entgleitet ihm der Zugriff auf die Realität, die er in seinen Fotos abzubilden meinte, und er lässt sich resignierend auf ein „so tun, als ob“ ein: Er wirft den Ball, der gar nicht existiert.