Denkt man über Kunst nach oder spricht man über sie, so befasst man sich einerseits mit Kunst (na klar), betreibt andererseits aber auch so etwas wie Kunsttheorie. Auf welchem Niveau auch immer. Kunst ist also nicht gleich Kunsttheorie – so wenig wie Autofahren dasselbe ist wie die Straßenverkehrsordnung. Die beschreibt den Verkehr allerdings nicht nur, sondern gibt ihm auch Regeln vor und legt fest, in welchen Situationen wie zu handeln sei. Ebenso versuchen Kunsttheorien oft nicht nur zu definieren, was Kunst ist, sondern auch, was sie sein sollte. Die zahlreichen Versuche dieser Art seit der Antike stellt Hubert Locher in seinem voluminösen Buch „Kunsttheorie“ gut lesbar vor.

Um es gleich unmissverständlich vorauszuschicken: Etwas Motivation für die Beschäftigung mit dem Thema sollten Sie schon mitbringen, wenn Sie sich auf dieses Buch einlassen: Über 450 Seiten Text (und ein paar Bilder), für die Vertiefung dann noch mal über 100 Seiten Anmerkungen, Literaturverzeichnis und Register. Eine Menge Stoff. Aber dafür ersparen Sie sich, jedenfalls im ersten Durchlauf, die Lektüre von hunderten Büchern und Aufsätzen zur Kunsttheorie, beginnend mit der Antike und bis in die Gegenwart reichend, wenn es etwa um die Kontroversen um die documenta 15 in Kassel geht. Aber vielleicht finden Sie das hier Zusammengefasste und Kommentierte ja auch so spannend, dass Sie das eine oder andere Werk im Original bestellen und sich eingehender damit befassen wollen.

Welche Ansätze die verschiedenen Autoren verfolgt haben, wie sie aufeinander aufbauen, ergänzend und erweiternd oder in kritischer Distanz und vehementer Gegnerschaft, das beschreibt Hubert Locher in seinem Buch „Kunsttheorie“, das einerseits in wünschenswertem Umfang in die Tiefe geht, andererseits aber kein Spezialwissen voraussetzt, um es zu verstehen.

Bereits im Vorwort hält der Verfasser fest, dass Kunst „grundsätzlich auf die intellektuelle Beteiligung eines Betrachters hin angelegt“ ist – eine Position, die ich gern teile, während ich andere Sichtweisen eher ablehne, wie etwa die von Dorothea Winter, die in der Tradition Kants Kunstwerke ausschließlich aus der Produzentenperspektive betrachtet (eine Auseinandersetzung mit ihrem Kitsch-Vorwurf an KI-generierte Bilder finden Sie im der aktuellen DOCMA 110).

„An oil painting style scene inside an art gallery with classic European architecture elements. The foreground features a realistically painted brown cow with white patterns, standing on white fabric spread on the floor. To the left, a group of three men in early 20th-century formal black attire, with solemn expressions, are observing the cow; one of them is pulling the white fabric under the cow. The cow stands in front of a large painting depicting a pastoral scene with cattle and a tree. On the right, two men in lighter-colored 20th-century clothing, possibly conservators, scrutinize another cow painting. The background includes a wall with a partly obscured landscape painting in a decorative frame, visible to the upper right-hand side. The atmosphere is quiet, contemplative, with soft, diffused lighting accentuating the texture and color richness of the scene.“ Da ich eine fotoähnliche Umsetzung wünschte, änderte ich den Anfang des Prompts entsprechend. Das Ergebnis wurde dann – wie bei allen hier gezeigten Bildern – in einem zweiten Durchgang mit dem Upscaler von Deep Dream Generator vergrößert und detailoptimiert. Obwohl ich den Prompt so abgeändert hatte, dass er ausdrücklich schildert, die Kuh solle ein an der Wand hängendes Kuh-Gemälde betrachten, wurde dies kein einziges Mal exakt umgesetzt.

Das bloße Betrachten allerdings reicht nicht aus. Das Mitverfolgen eines Fußballspiels – für viele eine derzeit aktuelle Freizeitbeschäftigung – bringe nicht den vollen Genuss, „wenn man nicht über ein Mindestmaß an theoretischen Kenntnissen verfügt […] Der Vergleich mag profan erscheinen, doch gilt Ähnliches auch für Bereich der Kunst, zum Beispiel für ein Theaterstück: Zwar ist für den Betrachter der Genuss ohne Regelkenntnisse bis zu einem gewissen Grad durch eine grundlegende Vertrautheit mit den kulturellen Gepflogenheiten und Bräuchen möglich. Aber auch in der Kunst sind elementare Regelkenntnisse dem Genuss förderlich, wenn sie nicht sogar nötig sind, um den Witz des Spiels zu erfassen. Als erstes gilt es zu wissen, dass ,Kunst‘ etwas ist, das zur reinen Betrachtung gedacht ist.“

Das steht weit vorn im ersten Kapitel, und um von dort gleich ans Ende des Buches zu springen: Da stellt Locher fest, dass die ganze moderne Kunst eigentlich von Anfang an darauf angewiesen war, durch Theorie und Erklärung ergänzt zu werden, so dass sie damit geradezu eine Einheit bilden, woraus folgt, „dass künstlerische Arbeit nicht selbsterklärend ist, sondern Kenntnis bestimmter Konventionen erfordert und zumal in dem sich seit dem 18. Jahrhundert einem immer breiteren Publikum öffnenden Kunstmarkt Vermittlung benötigt“.

Um mit einem Beispiel zu illustrieren, dass das ähnlich auch für alte Kunst gilt, und das unserem eigentlichen Thema der bildgenerativen KI entnommen ist, habe ich hier Deep Dream Generator eine Kreuzigungsszene von Jacob Jordaens beschreiben lassen (deutsche Übersetzung):

„Eine dramatische biblische Szene, die die Kreuzigung einer männlichen Figur mit heller Hautfarbe, schulterlangem braunem Haar und Bart zeigt. Er trägt einen weißen Lendenschurz, hat sichtbare Wunden am Körper, hängt mit ausgestreckten Armen an einem Holzkreuz, seine Hände und Füße sind von Nägeln durchbohrt und auf seinem Kopf ruht eine Dornenkrone. Hinter ihm befindet sich eine Inschrift in Latein. Um ihn herum sind mehrere trauernde Personen: Direkt rechts von ihm steht ein junger Mann mit kurzen lockigen Haaren, der in ein leuchtend rotes Gewand gekleidet ist; links von ihm sind drei Frauen und ein weiterer Mann, die Trauer und Kummer ausdrücken. Die Frau, die der gekreuzigten Figur am nächsten ist, kniet in einem goldenen Kleid und einem weißen Tuch und hat ihren Kopf in Trauer nach oben geneigt. Die anderen sind in dunkelblaue und rote Gewänder gehüllt. Der Hintergrund ist schwach beleuchtet, wodurch die Aufmerksamkeit auf die Figuren im Vordergrund gelenkt wird. Die allgemeine Stimmung ist von intensiver Trauer und feierlicher Ehrfurcht geprägt.“

Als rein phänomenologische Bildbeschreibung des sichtbaren Gemäldes ist das hervorragend; selbst Stimmungen und Emotionen werden erfasst. Die KI „erkennt“ sogar, woran auch immer, dass es sich um eine biblische Szene handelt, sonst könnte sie die verschwommene Dornenkrone und die „Inschrift in Latein“ kaum ernennen. Der Gekreuzigte ist knapp und korrekt erfasst, ebenso die Frauen und der lockige Jüngling. Aber wir finden hier nichts davon, was wohl die meisten von uns sofort sähen und in die Worte fassen würden: Jesus am Kreuz, links Maria, rechts Maria Magdalena und Johannes. In ähnlicher Weise lässt die KI Kontextwissen bei dem Kuh-Bild in unterschiedlicher Weise vermissen, „versteht“ etwa nicht, dass die weiße Stoffbahn nicht einfach so rumliegt, sondern zuvor das Gemälde verdeckt hatte und nun heruntergenommen wurde.

Hier gäbe es für den Kunsttheoretiker einiges zu interpretieren. Etwa die Kuh hinten links, deren Vorderbeine auf dem Boden stehen, also der „Realität“ angehören, während ihr Hinterteil eine Komponente des Gemäldes ist. Magritte hätte seine Freude daran gehabt. Als Prompt für Deep Dream Generator, AIVision, verwendete ich hier die eigene Formulierung: „professional photo, a brown-white cow standing in an art museum, looking at the painting of another cow, hanging at the wall, museum interieur of about 1940, classicistic, some men standing around with black suits“.

Dennoch ist dieselbe KI mühelos in der Lage, nur aus dieser Beschreibung und ohne hochgeladenes Referenzbild eine ohne Weiteres als solche erkennbare Kreuzigungsszene zu machen, in der die beschriebene Person, ohne vorgegebene Jesus-Namensnennung, klar erkennbar ist und sogar über einen gar nicht erwähnten Heiligenschein verfügt. (Lassen wir an dieser Stelle die Frage unberücksichtigt, was das über die „Kunst-Kompetenz“ von KI aussagen könnte. Viele Details ergeben sich sicherlich daraus, dass zum Trainingsmaterial der KI entsprechende Gemälde gehörten, und dass eine gekreuzigte Person in der Regel von Nägeln durchbohrt ist, leichenblass helle Haut hat und eine Dornenkrone trägt. Der Kopf etwa erinnert an Guido Renis hunderte Male als Andachtsbild reproduziertes Christus-Porträt mit dem „himmelnden Blick“. Nur die etwas groß geratene Gruppe der Anwesenden entspricht nicht neutestamentlicher Überlieferung. Und die KI „entschied“ sich für die Kreuzigungsfixierung des Anbindens statt des Annagelns.)

Ich will an dieser Stelle nicht ausführlich referieren, welche kunsttheoretischen Positionen Locher von der Antike bis in die Gegenwart vorstellt. Lesen Sie das selbst nach. Besonders interessant fand ich bei der Lektüre die Bemühungen von Praktikern und Theoretikern Ende des 19. Jahrhunderts und in den Jahren danach, die bis dahin selbstverständliche Funktion bildender Kunst in Frage zu stellen, sichtbare Realität wiedererkennbar abzubilden. Das fasst der Autor nachvollziehbar zusammen. Was nicht bedeutet, dass ich die oft mühsamen Erklärungsversuche deswegen nachvollziehbarer fände.

Wenn Sie mit meinen Buchbesprechungen vertraut sind, so erwarten Sie nun am Ende wahrscheinlich noch einen kritischen Nachschlag. Doch abgesehen davon, dass ich mit einigen Einschätzungen bezüglich des angeblichen Antisemitismus auf der documenta 15 – womit ich mich ausgiebig beschäftigt habe – nicht ganz einverstanden bin, gibt’s eigentlich nichts zu kritisieren.

Eine Sache allerdings ist mir auch nach der Lektüre dieses umfangreichen Buches nicht klarer als vorher: Viele der ausführlich zitierten Kunsttheoretiker und -praktiker schreiben (um nicht zu sagen: munkeln dunkel) von der durch die Kunst vermittelten „Wahrheit“. Was das allerdings sein soll, weiß ich immer noch nicht … und noch weniger dann, wenn es gar keine Abbild-Relationen zu etwas Dargestellten mehr gibt.

Hier wurden Prompt und Referenzbild in Firefly umgesetzt. Viele Elemente, vor allem die Gesichter, waren dabei erheblich verzerrt, konnten aber mit dem Upscaler von Deep Dream Generator „repariert“ werden.

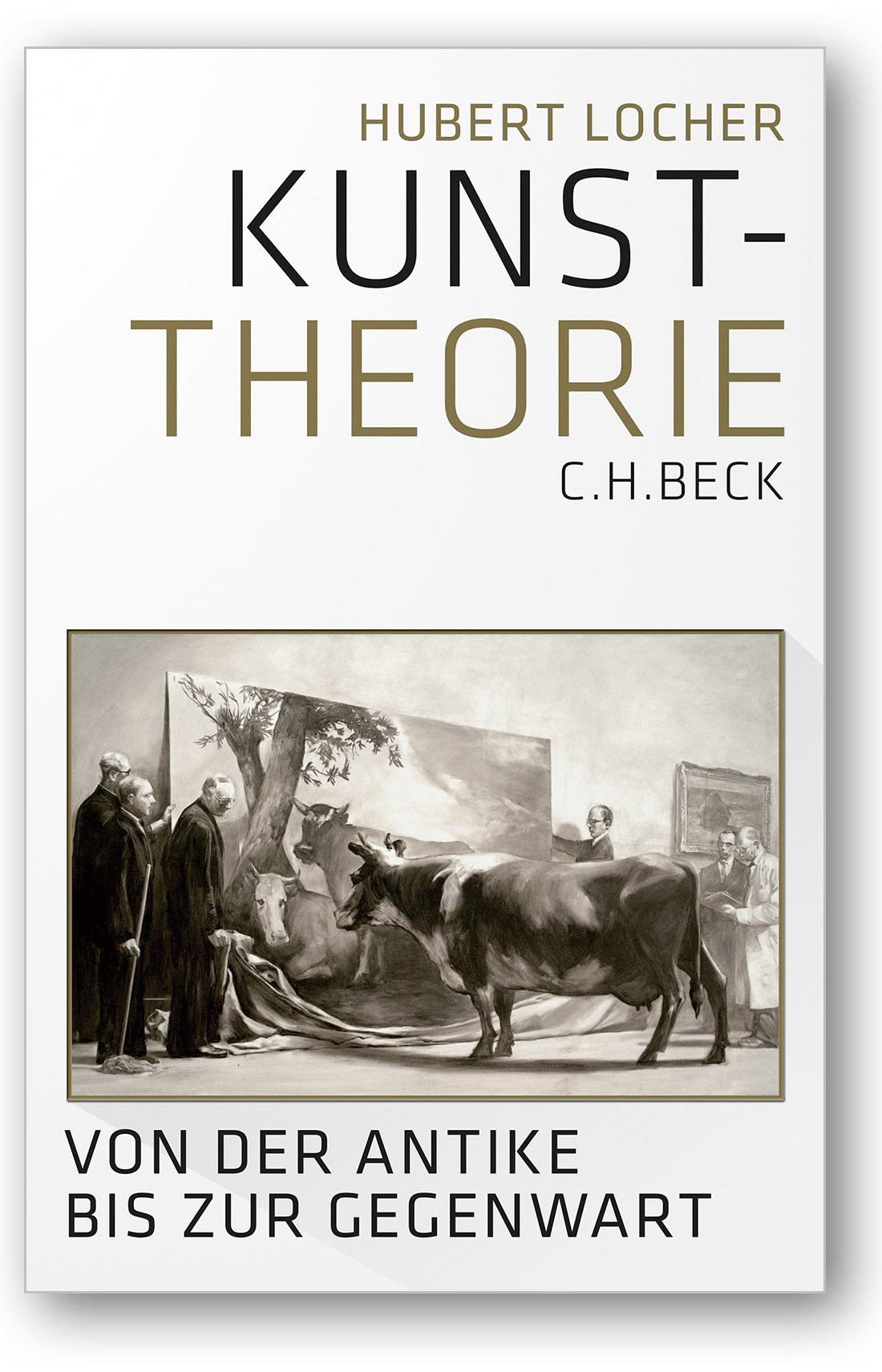

Die Illustrationen in diesem Beitrag sind nicht dem Buch entnommen, sondern beziehen sich, KI-generiert und wenigstens so bei unserem zentralen Thema bleibend, auf das Gemälde von Mark Tansey auf dem Cover des Buches: „The Innocent Eye Test“ von 1981, das sich ja ebenfalls, künstlerisch statt theoretisch analysierend, mit diesem Verhältnis auseinandersetzt. Ich weiß nicht mehr, wo und wann ich es zum ersten Mal gesehen habe – 1987 bei der documenta 8 in Kassel oder später in New York im Metropolitan Museum of Art –, aber sehr genau, wie begeistert ich davon war. Hier wird die anfangs besprochene Erfahrung mit kulturellen Konventionen der Vorstellung des „unschuldigen“, durch nichts empirisch vorgeprägten Auges entgegengesetzt. Am Rande: Tanseys Vater war Kunstkritiker …

Dieses Gemälde als Coverillustration zu wählen, war eine hervorragende Wahl. Es enthält eigentlich alles, was auch in diesem Buch beschrieben wird. Aber um das richtig zu verstehen, sollte man doch zur Vertiefung Lochers Text lesen.

Hubert Locher

Kunsttheorie. Von der Antike bis zur Gegenwart

C.H. Beck Verlag, 2023

Gebunden, 592 Seiten, einige Schwarzweißabbildungen

58,00 Eur0

Im DOCMAshop finden Sie alle Infos zum aktuellen Heft: Das ausführliche Inhaltsverzeichnis, einige Seiten als Kostprobe sowie alle Möglichkeiten, das gedruckte Heft zu abonnieren. Erfahren Sie dort auch mehr über unsere preiswerten Online-Abos – jetzt ab 3,99 € pro Monat.

„Die KI erkennt sogar, woran auch immer, dass es sich um eine biblische Szene handelt“

Die AI „ERKENNT“ nicht! Dornenkronen, lockiger Jüngling, Frauen sind für eine Software keine Begriffe an sich.

„Als rein phänomenologische Bildbeschreibung des sichtbaren Gemäldes ist das hervorragend; syelbst Stimmungen und Emotionen werden erfasst“

Das liegt wohl daran, dass sie mit unzähligen ähnlichen Bildern gefüttert wurde und all diese Bilder die Szene, die nur bescheidene Variationnen zulässt, mit sehr ähnlichen Bildbeschreibungen versehen ist. Viel falsch machen kann die Software nicht. Es zeigt nur, dass sie gut abkupfern kann.

„Dennoch ist dieselbe KI mühelos in der Lage, nur aus dieser Beschreibung und ohne hochgeladenes Referenzbild…“

Nun, mit Beschreibungen und Referenzbildern wurde sie bereits gefüttert.

Leider wird nie ausführlich beschrieben, wie viele nicht gelungene Bilder aus den Aufträgen kommen oder nur in Nebensätzen wie „Viele Elemente, vor allem die Gesichter, waren dabei erheblich verzerrt, konnten aber mit dem Upscaler von Deep Dream Generator „repariert“ werden.“ erwähnt. Wobei nicht unerwähnt bleiben soll, dass z.B. die Proportionen des Rindviehs (man kann ja nicht mal erkennen, ob es eine Kuh, ein Ochse oder Stier sein soll) sehr falsch sind. Auch ein paar Männer haben ziemlich unförmige Gestalten.

In inem anderen Bild mit der Unterschrift „Die KI Deep Dream Generator beschrieb das Gemälde auf dem Cover des Buches…“ hat die Kuh einen oder zwei Überknochen oder es ist eine mir unbekannte Rasse, da auch die Rinder in den Gemälden die selbe Missbildung besitzen.

Auch in diesem Blog geht mir die Nüchternheit, die Unvoreingenommenheit, ab. So enthusiastisch agieren Kinder im Vorschulalter, oder Leute die mit Tik Tok leben. Im DOCMA erwarte ich doch eher Sachlichkeit und einen realistischen Blick auf die Welt.