Mit Büchern Geld verdienen

Das Geschäftsmodell, Lesern Texte zum Lesen zu verkaufen, ist schon seit geraumer Zeit in der Krise. Wissenschaftsverlage schaffen es dennoch bis heute, ganz ohne eigene Anstrengungen hohe Einnahmen zu erzielen.

Vor ein paar Tagen schaute ich mit Google Scholar nach, ob man noch Artikel aus meinem früheren Leben als Wissenschaftler finden könnte, und tatsächlich lieferte Google eine große Zahl von Fundstellen. Viele bezogen sich auf Veröffentlichungen von Namensvettern, aber es waren auch etliche meiner Arbeiten dabei. Unter anderem mein Tagungsbeitrag mit dem etwas sperrigen Titel „Ellipsenrekonstruktion im Kotext: Anforderungen an eine Ellipsenkomponente und ihre Realisierung in SWYSS“.

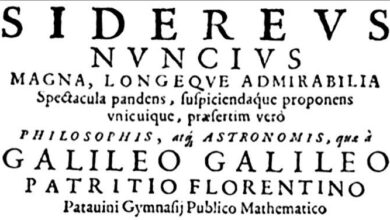

Einen Vortrag dieses Titels hatte ich, damals noch als Student, 1982 auf der deutschen KI-Fachtagung in Bad Honnef gehalten, und er war in dem vom Springer-Verlag (nicht der Verlag von BILD und WELT, sondern der Wissenschaftsverlag gleichen Namens) veröffentlichten Tagungsband abgedruckt worden. Es war mein allererster Tagungsbeitrag, damals noch auf Deutsch – auf einer internationalen Tagung auf Englisch vorzutragen hatte ich mich erst zwei Jahre später getraut –, und ich war deshalb ziemlich aufgeregt. Dieser Tag ist mir allerdings auch deshalb präsent geblieben, weil wir in den Pausen zwischen den Vorträgen ein ganz anderes Gesprächsthema als die Künstliche Intelligenz hatten: Es war nämlich der Tag, an dem Helmut Kohl durch ein konstruktives Misstrauensvotum erstmals zum Bundeskanzler gewählt wurde, und auch daran erkennt man, wie lange das her ist. (Übrigens hatte ich diese Geschichte hier schon einmal erzählt.)

Zu meiner Überraschung hatte Google Scholar einen Link zur Website des Springer-Verlags gefunden, wo man meinen Beitrag bis heute kaufen kann, als PDF für 29,95 Euro. Bei einem Text von 10 Seiten macht das rund 3 Euro pro Seite – ein stolzer Preis. Wer gleich den kompletten Tagungsband als eBook erwirbt, kommt mit 85,59 Euro für 246 Seiten etwas günstiger weg. Da der Verlag die Texte nicht in digitaler Form besaß, hatte er eine Texterkennung genutzt – mit zweifelhaftem Erfolg: „Ellipsen“ war immer als „Ellipsm“ gelesen worden, der Buchstabe „I“ als 1 und ein „O“ als Null. Bei diesen Preisen hätte es doch wenigstens für eine automatische Rechtschreibprüfung reichen müssen.

Dass man diese Beiträge nach 42 Jahren noch immer kaufen kann, hatte ich nicht gewusst; ich wurde auch nicht an etwaigen Einnahmen beteiligt. Tatsächlich gibt es für wissenschaftliche Veröffentlichungen generell keine Honorare. Für Wissenschaftsverlage ist das ein einträgliches Geschäft: Die redaktionelle Arbeit übernehmen Wissenschaftler, die überwiegend an Universitäten arbeiten und für die das ein Teil ihres Jobs ist. Auch die Kollegen, die die Peer Review eingereichter Beiträge übernehmen und darüber entscheiden, was es wert ist, veröffentlicht zu werden, tun das ehrenamtlich. Die Autoren schließlich liefern druckfähige Daten ab, wobei wir 1982 unsere Texte noch mit der Schreibmaschine auf Layoutvorlagen tippten. Der Verlag muss nur die eigentlichen Druckkosten tragen. Der Absatz der Bücher macht keine Mühe, denn wissenschaftliche Werke – auch als Softcover – haben generell so hohe Preise, dass sie ohnehin nur von Universitätsbibliotheken erworben werden, und die kommen nicht umhin, solche Bücher zu bestellen, sind sie doch das Medium des wissenschaftlichen Diskurses.

Das Geschäftsmodell ist genial: Man überlässt den größten Teil der Arbeit Wissenschaftlern, die als Mitarbeiter an Universitäten ihr Gehalt vom Staat bekommen, zahlt den Autoren keine Honorare und verkauft die Bücher schließlich an Bibliotheken, die ihrerseits mit Steuergeldern finanziert werden. Während viele kleine Verlage für Belletristik oder Sachbücher an der Grenze zur Selbstausbeutung oder darüber hinaus arbeiten, um wichtig erscheinende Bücher zu produzieren, greifen die Wissenschaftsverlage indirekt Staatsknete ab.

Wohlgemerkt: Es ist nicht so, dass ich mir aus dem Verkauf solcher Artikel (mein Beitrag „Ein VEHIQUEL für den natürlichsprachlichen Zugang zu Datenbanken“ von 1983 ist ebenfalls bei Springer erhältlich) nennenswerte Einnahmen erhoffen könnte, selbst wenn der Verlag Honorare zahlte. Der Inhalt ist zwar durchaus solide Wissenschaft, aber nach 42 beziehungsweise 41 Jahren ist er nicht mehr relevant. KI-Systeme arbeiten heute völlig anders als damals, und es wäre wohl kaum möglich, aus meiner Arbeit noch irgendeinen Nutzen zu ziehen. Aber gerade weil es nicht gerechtfertigt wäre, dafür jeweils 30 Euro zu zahlen, würde ich mir wünschen, dass diese Texte für jeden kostenlos verfügbar gemacht werden – und sei es nur als historisches Dokument, wie KI-Forschung vor vier Jahrzehnten aussah.

Dass Wissenschaftsverlage ihre Texte auf diesem Wege anbieten, hat natürlich den Grund, dass viele dieser Texte tatsächlich Käufer finden. Ich habe selbst einmal PDFs zweier Artikel mit zusammen fünf Seiten (darunter allein zwei für die Literaturverzeichnisse) für zusammen 66 US-Dollar gekauft, weil die Recherche für einen Artikel das erforderte. Es ging um Arbeiten an einem Forschungszentrum eines japanischen Kameraherstellers, und gab keine andere Möglichkeit, an Informationen darüber heran zu kommen.

Leider habe ich meine alten Arbeiten selbst nicht in digitaler Form vorliegen. 1982/83 besaß ich noch gar keinen eigenen Computer, und wenn ich Vorversionen nicht handschriftlich notiert hatte, dann waren sie auf dem DEC-10-Großrechner an der Uni gespeichert. Wenn ich mal die Muße dazu finde, werde ich meine Artikel aber aus den Tagungsbänden abtippen und selbst online stellen – kostenlos natürlich.

Im DOCMAshop finden Sie alle Infos zum aktuellen Heft: Das ausführliche Inhaltsverzeichnis sowie einige Seiten als Kostprobe.

Das Geschäftsmodell hat vielfach noch eine weitere Komponente: Druckkostenzuschüsse, die der (angehende) Wissenschaftler bei einer Stiftung etc. einwirbt, um den Druck seiner Dissertation oder einer anderen Publikation bei einem renommierten Verlag bezahlen zu können. Über deren Vergabe wird ggf. über Peer-Review entschieden durch staatlich besoldete Wissenschaftler. Damit ist der Steuerzahler wiederum (zweifach) an Bord. Daher sind universitäre Initiativen wie z.B. Heidelberg University Press (heiUP) so wichtig, um zu dieser Praxis eine Alternative zu haben.

Hallo Herr Hußmann

Interessante Schreibweisen: neben Ellipsm auch noch Komponmte. Hoffentlich kriegten Sie für Ihre Kotext Tampons Werbung etwas Geld…

Gruß EitschPii

Damals waren manche über den „Kotext“ gestolpert, der aber kein Tippfehler ist – der Kotext ist der ein Wort oder eine Phrase umgebende Text und damit ein Spezialfall des Kontext. Auch „VEHIQUEL“ ist natürlich nicht falsch geschrieben, sondern ein Akronym, das für „VEry HIgh level QUEry Language“ stand. Lustige Akronyme zu erfinden war eine wichtige Teilaufgabe jedes Projekts (in diesem Fall meiner Diplomarbeit).