Vor zwei Wochen hatte Michael J. Hußmann an dieser Stelle eine exakte und detaillierte Analyse von Bildkennzeichnungen wie digital, analog, diskret oder kontinuierlich veröffentlicht. Die war sachlich völlig korrekt, ebenso wie die meisten Kommentare dazu. Dennoch meint Doc Baumann bei aller Wertschätzung dieses Textes, dass für die Praxis des Umgangs mit Bildern andere Kriterien bedeutsamer sind.

Wie auch immer man die Begriffe verwendet – wichtig ist in diesem Zusammenhang Michaels grundlegende Unterscheidung zwischen der digitalen Speicherung von Bildern und ihrer analogen Form bei der visuellen Betrachtung. Der sichtbar gemachten Datenstruktur sieht man nicht an, ob sie ein Bild repräsentiert oder eine Steuererklärung.

Bild: Doc Baumann mit Adobe Firefly und Photoshop; Prompt: »Ein männlicher, weißhäutiger Maler, schräg von hinten gesehen, der sein Gemälde unter einem sehr starken Vergrößerungsglas betrachtet, abgedunkelter Hintergrund, Studiobeleuchtung«

Zu Recht hat er ebenso wie einige Kommentare darauf hingewiesen, dass wir dank der Quantenphysik wissen, dass Energie und Materie nicht mit beliebig kleinen Zahlenwerten beschrieben werden können, sondern in ihrer Feinstruktur gequantelt sind, also als „Pakete“ auftreten. Max Plancks Entdeckung von sinnvollerweise nicht weiter unterteilbaren Längen und Zeitabschnitten hat zu dem Konzept geführt, dass selbst Raum und Zeit letztlich nicht kontinuierlich sind, sondern eine quasi „körnige“ Struktur aufweisen.

Allerdings hat das im Alltagsleben keine merkliche Bedeutung, da die Planck-Länge ungefähr 100 Trillionen mal kleiner ist als der „Durchmesser“ eines Elektrons. Das heißt nun allerdings nicht, dass die Erkenntnisse der modernen Physik für unseren Alltag unwichtig wären. Computer (auch herkömmliche, nicht erst Quantencomputer) würden ohne Berücksichtigung solcher Effekte nicht funktionieren; und dass GPS uns unseren exakten Standort anzeigt, klappt nur, weil bestimmte von der Relativitätstheorie geforderte Auswirkungen einbezogen werden.

(Wer es genauer wissen will: Die Relativitätstheorie ist für die GPS-Ortung wichtig, weil sie die Zeitmessung der Satelliten beschreibt. Die Satelliten des GPS bewegen sich sehr schnell und sind weit von der Erde entfernt. Das bedeutet, dass ihre Uhren anders laufen als die Uhren auf der Erde. Die spezielle Relativitätstheorie besagt, dass bewegte Uhren langsamer gehen als ruhende Uhren. Und die allgemeine Relativitätstheorie besagt, dass Uhren in einem stärkeren Gravitationsfeld schneller gehen als Uhren in einem schwächeren Gravitationsfeld. Diese Effekte müssen berücksichtigt werden, um die genaue Position eines GPS-Empfängers zu bestimmen. Würde man diese Effekte ignorieren, würde das GPS-System jeden Tag um etwa 10 km ungenauer werden.)

Allerdings bedeutet das nicht – und das ist dann eigentlich das, was wir unter Alltagsleben verstehen –, dass ein alter Mann, der sein Leben lang beruflich mit dem Flugzeug unterwegs war, so viel „jünger“ wäre als sein zu Hause im Rollstuhl sitzender Zwillingsbruder, dass sich daraus praktische Konsequenzen ergäben. Auch wenn die Differenz mit etwa 16 Sekunden durchaus messbar ist.

Solche Effekte gibt es also zwar, aber sie sind praktisch betrachtet irrelevant. Im akademischen Bereich verweist man solche Fälle gern in den sprichwörtlichen Elfenbeinturm. Apropos Elfenbein: Um den Begriff der „Haarspalterei“ eines Kommentatoren aufzugreifen: Ein Haar hat einen Durchmesser von etwa 0,1 mm. Um es zu spalten, bedarf es einer ruhigen Hand und feinster Werkzeuge; vielleicht hätten das die Elfenbeinschnitzer der Renaissance und des Barock hingekriegt.

Da endet dann aber die praktische Relevanz. Das Wissen, dass auf die Breite eines durchschnittlichen Haares – je nach Element – ein paar Hunderttausend bis eine Million Atome kommen, ist zwar richtig, aber für die Praxis des Haarespaltens wenig hilfreich.

Haarspalterei | Bild: Doc Baumann mit Adobe Firefly und Photoshop; Prompt: »Ein männlicher, weißhäutiger Elfenbein-Schnitzer in einer Barock-Werkstatt, der Mann trägt Barock-Kleidung, er hat ein feines Messer in der Hand und spaltet damit ein einzelnes Haar, das auf seinem Arbeitstisch liegt, abgedunkelter Hintergrund«

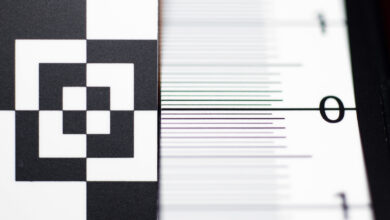

Praktisch relevant: Wie stark lässt sich ein Bild vergrößern?

Einen Gegenstand kann ich unter der Lupe betrachten, um mehr von seinen Details und Strukturen zu sehen. Reicht mir das nicht aus, kann ich ihn unter ein Mikroskop legen, um noch kleinere Einzelheiten zu erkennen. Reicht mir selbst das nicht, muss ich – wegen der Wellenlängen des sichtbaren Lichts – jemanden aufsuchen, der über ein Elektronenmikroskop verfügt.

Mit jeder Vergrößerungsstufe sehe ich mehr Details des Gegenstandes. Interessiert mich vor allem sein Aussehen, reichen Lupe und Mikroskop dafür in der Regel aus. Eine Fliege, erst recht eine aus dem Bio-Mülleimer entwischte Fruchtfliege, kann ich erst so in ihren Einzelheiten betrachten. Für den Umgang mit einer Tasse dagegen ist es in der Regel unwichtig, wie sie auf dieser Vergrößerungsstufe aussieht.

Nun gibt es zahlreiche alte Gemälde, auf denen Fliegen zu sehen sind. Nehmen wir einmal an, zur Zeit des Barock habe es eine heute ausgestorbene Fliegengattung gegeben und wir wollten mehr über deren Morphologie erfahren. Da sich keine Exemplare erhalten haben, müssen wir auf ihre Darstellung in Gemälden oder Zeichnungen zugreifen. Doch während uns die Lupe hilft, bei der realen Fliege Beine und Augen besser zu erkennen, und das Mikroskop die Haare auf diesen Beinen und die Facetten der Augen, zeigt uns die starke Vergrößerung der gemalten Fliege lediglich Pinselstriche und Farbpigmente.

Eine immer stärkere Vergrößerung hilft uns also im ersten Schritt lediglich, mehr über die Malweise eines Künstlers herauszufinden, dann über die Chemie seiner Farben und Malmittel. Über die Fliege erfahren wir so gar nichts zusätzlich. Die Farbpigmente etwa von Ultramarinblau haben eine Größe von etwa 0,1 Mikrometer. Man könnte also behaupten, die diskrete Beschreibung eines Gemäldes könne ungefähr von diesem Maß ausgehen. Aber auch das wäre, praktisch betrachtet, wenig sinnvoll, denn die Breite eines sehr feinen Pinselstrichs liegt bei etwa einem halben Millimeter, womit der Maler immer noch rund fünftausend Pigmentkörnchen nebeneinander auftragen würde. Kleineres lässt sich kaum so darstellen.

(Interessant ist in diesem Zusammenhang der von Plinius im 35. Band seiner Naturgeschichte berichtete Wettstreit der beiden griechischen Maler Apelles und Protogenes, die sich in der Feinheit der von ihnen gemalten Linien gegenseitig zu übertreffen suchten.)

Ähnlich sieht es bei der (analogen) Fotografie aus. Die lichtempfindlichen Silbersalzkristalle bei Film und Fotopapier haben ungefähr eine Größe von einem Mikrometer. Natürlich erkennt man bei einem projizierten Dia mehr Details als beim Kleinbildpositiv selbst. Aber wenn das Interesse dem Abgebildeten gilt und nicht dem Bild(träger) als Objekt, ist bei einer gewissen Vergrößerungsstufe Schluss. Danach kommt nur noch die Struktur des Films in den Blick, nicht die des Abgebildeten.

Bei digitalen Bildern ist das nicht anders. (Wobei, wie Michael korrekt feststellt, das Bild erst am Monitor oder im Ausdruck erscheint, auf der Basis digitaler Daten.) Hier haben wir mindestens zwei Möglichkeiten, uns den Details zu nähern: Mitunter erkennt man tatsächlich mehr an Einzelheiten des Abgebildeten, wenn man über eine 1:1-Darstellung hinausgeht und es etwa bei 200% betrachtet. Eine deutlich stärkere Vergrößerung dagegen lässt auch hier nur noch weitere Details des Bildes erkennen, also Pixel.

Gigabyte-Bilder stellen da keine wirkliche Ausnahme dar, da sie sowieso aufgrund ihrer Herstellungstechnik sehr groß sind. Betrachten man sie als komplettes Bild am Monitor, sind natürlich sehr viel mehr Vergrößerungsschritte nötig, bis man bei einer 1:1-Darstellung gelandet ist, aber danach geht es in derselben Weise weiter wie beschrieben.

Die andere Möglichkeit besteht darin, das Bild nicht größer anzuzeigen, sondern seine Maße zu erhöhen. Auch das kann innerhalb gewisser Grenzen helfen. Besonders beim Einsatz von KI. Aber ein auf diese Weise stark vergrößertes Bild zeigt nicht unbedingt zusätzliche Details des Abgebildeten, sondern Strukturergänzungen, die die KI auf der Basis ihres Trainingsmaterials für passend und plausibel hält und verwendet. Mit den Strukturen des abgebildeten Objekts muss das nichts zu tun haben.

Es ist also richtig, dass Bilder in winzige diskrete Werte auflösbar sind – für ihre genauere Wahrnehmung und Beurteilung als getreue Wiedergaben von realen Szenen ist aber praktisch nur ihre deutlich gröbere Detailauflösung bei Vergrößerungen relevant. Diese Grenze ist in der Regel schnell erreicht, danach sehen wir nur noch den Bildträger immer genauer.

Im DOCMAshop finden Sie alle Infos zum aktuellen Heft: Das ausführliche Inhaltsverzeichnis sowie einige Seiten als Kostprobe.

„Allerdings hat das im Alltagsleben keine merkliche Bedeutung, da die Planck-Länge ungefähr 100 Trillionen mal kleiner ist als der „Durchmesser“ eines Elektrons.“ Das stimmt schon, aber in der Fotografie haben wir es ja mit Lichtquanten zu tun, also Photonen. Gehen wir mal, nur um eine Hausnummer zu nennen, von 10.000 Photonen aus, die ein Sensorpixel registrieren kann, bevor sein Ladungsspeicher überläuft. In den hellsten Stellen eines Fotos haben wir es dann mit Pixeln zu tun, für die 10.000 Photonen gesammelt wurden. Das klingt noch einigermaßen komfortabel, und dass wir diesen hellsten Tonwert nur auf 1/10.000 genau angeben können, ist in der Tat völlig belanglos.

So sieht es bei der Grundempfindlichkeit des Sensors aus, sagen wir bei ISO 100. Nun ist es aber leider ziemlich dunkel und wir setzen die Empfindlichkeit auf ISO 6400 hoch, wie es praktisch alle aktuellen Kameras erlauben. Dann wird der Sensor entsprechend knapper belichtet, und für den hellsten Tonwert im damit aufgenommenen Bild genügen bereits 156 Photonen. Das Photonenrauschen liegt dann schon bei rechnerisch 12,5 Photonen, was durchaus merklich ist. Wären die Lichtquanten kleiner (im Sinne von „weniger energiereich“, so dass sich die gleiche Lichtenergie auf eine größere Zahl von Photonen verteilte), dann wäre auch dieses Rauschen geringer.

Und dabei sind wir immer noch bei den hellsten Lichtern, wo Rauschen ja noch ein vergleichsweise geringes Problem ist. Gehen wir 8 EV weiter nach unten, also in die Schatten, bleibt rechnerisch nur noch gut ein halbes Photon übrig. Tatsächlich registriert das Sensorpixel dann zufällig mal ein und mal kein Photon, und das heißt, dass wir in diesem Tonwertbereich nur noch ein Rauschmuster sehen.

Dass die Quantelung des Lichts in der Praxis bedeutungslos wäre, gilt also höchstens dann, wenn wir bei der Grundempfindlichkeit bleiben. Und selbst dann landen wir bei den dunkelsten Tonwerten, die ein gängiger A/D-Wandler mit 14 Bit auflösen kann, auch schon mitten im Quantenrauschen. Weshalb es auch sinnlos ist, sich A/D-Wandler mit 16 Bit zu wünschen, denn die würden aufzulösen versuchen, was aufgrund der Quantennatur des Lichts gar nicht mehr auflösbar ist. Nicht einmal bei der Grundempfindlichkeit.

Wir sind uns ja eigentlich einig. Aber das in Deinem Kommenar Beschriebene bezieht sich eben nicht auf das Bild, sondern auf sein physikalisches Substrat: das, was im Sensor als Wirkung auftreffender Photonen passiert.

Ich habe, auch in Bezug auf einzelne Kommentare zu Deinem Text, deutlich machen wollen, dass eine Zerstückelung eines Bildträgers zwar bis auf das Niveau seiner Atome möglich ist, dass diese Tatsache aber praktisch weder mit der Wahrnehmung von Bildern zu tun hat noch mit der Frage, ob sie als diskret oder kontinuierlich beschreibbar sind.

Das in der Wahrnehmung erscheinende Bild lässt sich eben nur in geringem Maße durch Vergrößerung besser erkennen, sehr schnell sehen wir dann nur noch die Struktur des Bildträgers. Die theoretisch korrekte Feststellung, dass auch alltagssprachlich kontinulerlich aufgebaute Bildträger in diskrete Einheiten auflösbar sind, hilft uns in Bezug auf die Bilder, deren Substrat sie sind, also nicht wirklich weiter.