Machen Retro-Bilder die Erinnerung kaputt?

Smartphone-Apps wie Instagramm, Hipstamtic, Leme oder MagicHour bieten auch oder ausschließlich „Vintage“-Effekte, damit der phonografierte Schnappschuss so erscheint wie früher ein Foto am Ende irgendeines analogen Prozesses.

Die Retrowelle läuft seit Jahren auf vollen Touren und hat längst auch den Fotomarkt erreicht. Zum einen sieht man das am Trend zu Digitalkameras, die sich so präsentieren wie ihre Vorfahren vor dreißig oder vierzig Jahren. Zum anderen kann es aber auch auf der Ergebnisseite gar nicht genug nach Retro aussehen.

Haben Sie sich mal überlegt, woran Sie erkennen, wie alt ein Foto ist? Als ersten Indikator des Alters eines Bildes zieht man zunächst seinen Inhalt heran. Kennt man die Person(en) auf dem Foto, kann man das Bildalter daran zuordnen. Kennt man sie nicht oder ist man sich nicht sicher, kommen für Rückschlüsse Frisuren, Kleidungsstücke, Möbel, Orte, Fahrzeuge oder andere Objektdetails in Betracht. Bisher ließen sich viele Fotos auch anhand ihrer Farbigkeit beziehungsweise anhand von deren Fehlen einem bestimmten Jahrzehnt zuordnen. Getonte Schwarzweißbilder gab es bis weit in die zwanziger Jahre. Meist monochrom, manchmal nachträglich koloriert.

Danach, bis in die fünfziger dominierte grau mit weichen Kontrasten. Ab den sechziger Jahren wurden die Kontraste durch vermehrten Einsatz von Blitzbirnen härter und es kamen – auch im Privatbereich – Farbbilder in Bonbonfarben dazu. Außerdem veränderte sich die Bildqualität der Amateurbilder. Die Aufnahmeformate wechselten von Rollfilm zu Kleinbild, was wiederum mit erheblichen optischen Qualitätseinbußen einherging. In den Siebzigern, der Farbfilm war jetzt Standard, entstanden Farbbilder, die heute sehr gedeckt, fast bräunlich anmuten. Das hat zum einen mit der oftmals mäßigen Entwicklungschemie in den Großlaboren der Zeit zu tun, aber auch mit Ausbleichungen, Materialermüdung und mit den Ausdünstungen von Wohnzimmerschränken, die manchem in ihnen gelagerten Hochzeitsalbum farblich den Gar aus machten.

Die achtziger und neunziger Jahre sind farblich recht gut erhalten, solange man nicht auf die Idee verfallen war, seine Erinnerungen auf Polaroid-Material festzuhalten und die Bilder dann an der Wand aufgespießt zu archivieren. Nach der Jahrtausendwende wurde die Fotografie zunehmend digital, was man an übersteigerten Farben und dem Verlust der Hintergrundunschärfe erkennt. Kleine Sensoren, wie sie in Kompaktakmeras und Telefonen bis heute verbaut werden, haben die Eigenschaft, alles im Bild scharf abzubilden, was eine ganz eigene Bildanmutung zu Folge hat. Man weiß hier nie so genau, wo eigentlich der Schwerpunkt des Motivs liegt.

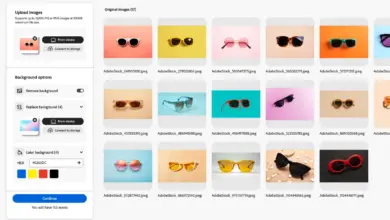

Nachbearbeitungsapps verleihen solch flachen Bildern die vermeintliche Tiefe, indem sie zum Beispiel künstlich Unschärfen an den Bildrändern erzeugen. Aber sie verändern natürlich auch die Farben, die Körnigkeit und alle anderen Parameter, an denen man das Bild formalästhetisch zuordnen könnte. Obwohl es bei diesen Bearbeitungen darum geht, den Inhalt durch Effekte aufzuhübschen, wird man auf lange Sicht wohl den gegenteiligen Effekt erzielen: Die abgebildeten Elemente rücken stärker in den Vordergrund, weil man Fotos bald nur noch daran zeitlich zuordnen kann.